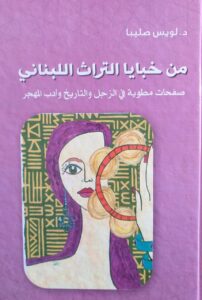

تعريف وغلاف ومقدمة وفهارس كتاب “من خبايا التراث اللبناني”/ تأليف لويس صليبا

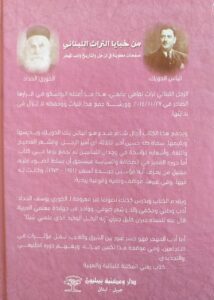

المؤلّف/Author : د. لويس صليبا Dr Lwiis Saliba

مستهند وأستاذ في الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة

عنـوان الكتاب : من خبايا التراث اللبناني

صفحات مطوية في الزجل والتاريخ وأدب المهجر

Title : From the mysteries of Lebanese heritage

عدد الصفحات : 553 ص

سنة النشر :طبعة ثالثة: 2017

ط2: 2017، ط1: 2017.

لوحة الغلاف : بريشة الفنانة ريتا طانيوس

”المرأة التي كانت محوراً للزجل تصير رمزاً له“

الـنـاشــــــر : دار ومكتبة بيبليون

طريق المريميين – حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ، لبنان

ت: 540256/09-03/847633 ف: 546736/09

www.DarByblion.com

Byblion1@gmail.com

2017 ©- جميع الحقوق محفوظة

فذلكة الكتاب

اليونسكو تصنّـف الزجل تراثاً عالمياً

إذا كان الشعر ديوان العرب، كما قيل، أي إنه حافظ تاريخهم وعلومهم وتراثهم وتقاليدهم، فالزجل ديوان لبنان وحافظ تراث اللبنانيين وتقاليدهم وأخبارهم. يقول د. جبّور عبدالنور في أطروحته عن الزجل:«الزجل يصوّر الحياة الدينية والاجتماعية السياسية في لبنان أفضل تصوير»([1]).

ويقول الكاتب المهجري حبيب مسعود:«الزجل اللبناني هو في نظري أرقى طبقات الزجل في البلاد العربية، إن هو إلا ترجمان صادق للحياة اللبنانية، وصورة ناطقة للطبيعة اللبنانية»([2]).

ويقول الصحافي جورج إسحق الخوري:«الزجل اللبناني هو خير لسان يعبّر عن البيئة اللبنانية بما فيها من عادات وتقاليد اجتماعية. وهو خير مؤد لتعريف الجمال اللبناني والطبيعة اللبنانية»([3]).

كان الشاعر في عصور العرب الأولى، ومنذ الجاهلية، يقوم مقام الصحيفة والإذاعة وسائر وسائل الإعلام وسيطها وحديثها، بشعره يؤرّخ للأحداث وينشر أخبارها، ويعمّمها، ويعلن المواقف منها. والأخطل التغلبي على سبيل المثال لا الحصر، كان يقوم للحكم الأموي بما تعجز عنه عشرات وسائل الإعلام والتواصل في هذا الزمن.

والزجل، وهو شعر اللغة العامية اللبنانية، كالشعر العربي، كان قبل ظهور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وسيلة الاتصال الأولى بين الحدث والمتلقّي، وبين الوطن وأبنائه في الداخل والخارج. وما ينقل هذا المصنّف من زجليات لِ الياس بك الحويك، المعروف بلقبه ابن برايا، راجت على ألسنة الناس وتناقلوها ولا يزالون، من دون حتى أن يعرفوا قائلها، مثل ساطع على ذلك. فقد أرّخ مثلاً لانتخاب الشيخ بشارة الخوري وما جرى فيه من رشوة للنوّاب، ولأحداث 1958 الطائفية وغير ذلك، وبقيت أبياته فيها خالدة في ذاكرة الوطن واللبنانيين (ب1/ف7).

ولم يخطئ نابغة لبنان جبران خليل جبران عندما قال:«إن في الزجل من الكنايات المستجدّة والاستعارات المستملحة ما لو وضعناه بجانب تلك القصائد المنظومة بلغة فصيحة لبانت كباقة من الرياحين قرب رابية من الحطب، أو كسرب من الصبايا الراقصات المترنّمات قبالة مجموعة من الجثث المحنّطة([4])».

قد يُطعن في شهادة اللبنانيين في زجلهم وحبّهم له، بحجة أنها مجروحة، وهي على طريقة:«مادح نفسه يُقرئك السلام». ولكن اليوم، وبعد قرار منظمة اليونسكو بشأنه، لم يعد الزجل يحتاج إلى مزيد من الشهادات التي تؤكّد أصالته ودوره الثقافي المميّز عبر التاريخ. فقد أدرجت هذه المنظمة الدولية الزجل اللبناني على لائحة تراث البشرية الثقافي غير المادّي. بقرار صادر عنها بتاريخ 27/11/2014 رقم10/9-25 اتخذ بإجماع الأعضاء([5]).

وكانت اليونسكو قد أقرّت عام 1990برنامجاً للبحث عن التراث الشفوي، وأطلقته بهدف حفظ إرث البشرية غير المادّي الحيّ، أو المهدّد بالزوال. وأوصت باتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمراره، وانتقاله من جيل إلى جيل. وبين العامين 2009 و 2014 سجّلت 314 عنصراً على هذه اللائحة التمثيلية للبشرية. ثمّ أعلنت في 27/11/2014 وبالقرار 01/9-25 الآنف الذكر دخول الزجل اللبناني على تلك اللائحة. وعرّفت اليونسكو الزجل بأنه:«فنّ كسائر فنون الشعر، وإذا كان الشعر يتميّز بفتنة البيان، فالزجل يتميّز بفتنة النغم. والزجل نوع من أنواع الشعر الشعبي اللبناني الملقى أداءً أو المغنّى تأدية فردياً أو جماعياً في مناسبات اجتماعية أو عائلية، وفي مبارزات شعرية مباشرة أمام الجمهور تتجلّى فيها جمالات لبنان وقيَم التسامح والحوار والحقّ في الاختلاف»([6]).

«وأوضحت اليونسكو أن هذا الفن الشعبي ينتشر على كل الأراضي اللبنانية، ويعزّز التماسك الاجتماعي، ويعطي شعوراً بالهوية اللبنانية، ويلعب دوراً بارزاً في تعزيز الحوار، وفي المساعدة على تمتين التماسك الاجتماعي، لكونه مشتركاً بين مختلف الطوائف اللبنانية، وهو ينتشر على كل الأراضي اللبنانية، ويسهم في ترسيم الهوية الثقافية وديمومتها بين صفوف الشعب اللبناني. وبهذه الصفة قرّرت اليونسكو إدخاله في التراث الحي العالمي، ولا سيما في دول المتوسّط، وهو يفي بالمعايير التي تخوّله لأن يدرج على قائمة التراث البشري غير المادي»([7])([8]).

وبقرار اليونسكو هذا أكّد الزجل انتقاله من ميزة المحلّي إلى العالمية، مبيّناً مرّة أخرى، وكما أوضحنا في ب3/ف2 أن عالمية الفنّ تكمن في خصوصيته([9]).

لقد غدا الزجل مع الزمن وكرّ الأيام مرادفاً للبنان، يُعرف بوطنه، ويُعرف الوطن الصغير به، وفي ذلك يقول جبران:«أبناء لبناني هم الشعراء الذين يسكبون أرواحهم في كؤوس جديدة، وهم شعراء الفطرة الذين ينشدون العتابا والمعنّى والزجل»([10]).

ويقول الشاعر إميل عضيمي:«الزجل من لبنان آية من آياته وميزة من ميزاته. بل هو لبنان بسفحه ووديانه وسنديانه ودواليه وجداوله وسواقيه وشبّابته وراعيه وخيمته وناطوره وعرزاله وصخوره. وهو الحياة اللبنانية بعاداتها وأهدافها ومراميها ورغباتها وأمانيها وشعور بناتها وأحاسيس بنيها»([11]).

التراث اللبناني وجهود جمعه

لا يزعم كاتب هذه السطور أنه متخصّص في التراث اللبناني، ولا سيما الزجل منه. ولا هو بالمتفرّغ للتنقيب عن خباياه لحفظها صوناً لها من الضياع. ولكنه كالكثيرين من مواطنيه، أحبّ تراث بلده، وما يختزن من نفائس ودرر، فإن صادف في بحوثه المتعدّدة بعضاً منها، ممّا لم يلقَ بعد ما يستحقّ من عناية، فهل يتركه يقضي فريسة الضياع والاهمال؟!

وهو يعلم علم اليقين أن قد سبقه إلى جمع جواهر هذا التراث أدباً وتاريخاً وتقاليد، أعلام من جهابذة الفكر والبحث، أمثال أنيس فريحة، وفؤاد إفرام البستاني، والمونسينور ميشال الفغالي، وغيرهم. ولكنّه يعي بالمقابل، أن جمع التراث وحفظه يتطلّب تضافر جهود جماعات من الباحثين والمتخصّصين على مدى حقبات وأزمان عديدة، وعلى كلّ محبّ وغيور أن يدلي بدلوه في هذا المجال، فتراث لبنان بحر، وما المتوفّر بين الأيدي منه سوى أجزاء وأقسام.

الياس الحويك أمير الثلاثة

انطلقت فكرة هذا المصنّف عندما وقف الكاتب مندهشاً أمام أزجال شاعر وزجّال لبناني مبدع كاد نتاجه يذهب هباءً منثوراً، ويضيع: إنه الياس بك الحويك ابن لاون شقيق البطريرك الماروني الياس الحويك. فودّ أن يسهم في جمعها وإنقاذها من الضياع.

وليس الكاتب أول من أعجب بنتاج هذا الشاعر المبدع، إذ سبق لكثيرين أن ثمّنوه، وفي طليعتهم عميد الأدب العربي د. طه حسين الذي منحه لقب: أمير الثلاثة: الزجل والشعر الفصيح والغة([12]).

وقد سرت أشعاره كالنسيم العليل، ورسخت في وجدان مواطنيه، من دون أن يعرف هؤلاء ولا أن يحفلوا باسم القائل. فغدا كالجندي المجهول يجسّد وعي شعب، ويعبّر عن وجدانه، غير آبه بأن يرسخ الاسم في هذا الوجدان.

وهو بميزة التواري هذه قد اختطّ لنفسه نهجاً خالف فيه أكثر الشعراء الزجّالين الذين يلتهبون شوقاً إلى الأضواء، حتى إنهم يحترقون أحياناً بوهجها وألسنة نيرانها. وقد أجرم هذا الشاعر المطبوع بحقّ نتاجه، فتركه مَشاعاً، ونهباً للناهبين، وكالرزق السائب الذي يعلّم الناس الحرام، كما يقول المثل اللبناني([13]).

ولا تزعم هذه الدراسة أنها أعادت كامل الحقّ إلى صاحبه، حسبها أنها حفظت عدداً من درره، ودرستها وقيّمتها، وخطت بالتالي خطوة جدّية نحو هذا الهدف.

وجمع تراث الياس بك الحويك وحفظه بين دفّتي كتاب، أو مجموعة كتب، يتطلّب تضافر مجهودات عديدة. فيدٌ واحدة لا تصفّق في مشروع كبير كهذا. ولكن أقرباء هذا الشاعر المبدع وأنسباءه ومحبّيه لا يقلّون عنه إهمالاً ونسياناً لتراثه منه. ولعلّهم تعلّموا ذلك منه. فما وجد الباحث واحداً منهم يساعده بصدق، ويؤآزره في مسعاه. ومن بينهم واحد أغرقه بالوعود العرقوبية زاعماً أنه سيؤمّن له هذا وذاك من أوراق ابن برايا ومخطوطاته. فأراد الكاتب أن يخفّف عنه عبء الوعود مكتفياً بأن يطلب منه أن يتيح له فرصة تصويرها بكاميرا، فوعده خيراً، وجعله ينتظر شهوراً حتى يئس. وعندها اكتفى بما جمع من نتف من هنا وهناك وهنالك، ودفعها للطبع في هذا الكتاب ضنّاً بها من أن تضيع، كما كان شأن الكثير من مثيلاتها.

ولكن هذا المصنّف لا يكتفي بجمع المنثور والمتفرّق من أبيات الياس بك الحويك، بل يقرأها قراءة نقدية، ويدرسها ويحلّلها ويقارنها بدرر من الشعر الفرنسي والعربي القديم، ليتبيّن مصادر الشاعر ومنابع إبداعه. فهو ككلّ شاعر فطحل تأثر وأثّر. ولن يُفهم شعره حقّ الفهم، بمعزل عن حركة الأخذ والعطاء الأساسية هذه. والكتاب بالتالي دراسة أدبية وبيوغرافية مقارنة، وليس مجرّد تجميع لقصائد وأعمال أدبية لهذا الشاعر، وروايات تاريخية عنه.

الخوري الحدّاد ينحت في صخر

والشخصية الثانية التي يدرسها هذا الكتاب، ويورد نصوصاً لها كادت تضيع هو الخوري يوسف الحدّاد. كاتب ينحت في صخر، مقلّ يشارك تاليه الياس بك الحويك الابتعاد عن الأضواء. وهو مربٍّ من الطراز الأول، خرّج أجيالاً من الأدباء وحاذقي العربية، وجبران خليل جبران أحد ثمار تربيته المميزة هذه.

ولا تخلو المكتبة العربية من أبحاث وإشارات إلى الحدّاد، ولكنه لم يُدرس بعد كما يستحقّ.

وكان بودّ المؤلف أن يخصّ كلاً من العلمين: الياس بك الحويك والخوري يوسف الحدّاد بكتاب مستقلّ، ولكن:

| ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه | تجري الرياح بما لا تشتهي السفن([14]) |

والعائق الأساسي الذي حال دون تحقيق هذه الأمنية يبقى هو هو: فكما وُعد بالاطّلاع على مخطوطات الشاعر الحويك، كذلك كانت الحال مع الخورأسقف الحدّاد. وعديدة هي مخطوطاته الباقية في الدرج تنتظر من يُطلق سراحها ويدخلها دنيا الطباعة، وديوانه على رأسها. ولكنّه في النهاية آثر أن ينشر ما وصله وتوفّر له، لا سيما وأن مصنّفه، وكما سبقت الإشارة إليه، ليس مجرّد تجميع لنصوص غير منشورة، بل هو أساساً، وقبل كلّ شيء، دراسة وتحليل لها.

ماذا الآن عن عمارة هذا المصنّف وبحوثه الموزّعة أبواباً وفصولاً؟

الباب الأول ب1 مكرّس للشاعر الحويك، وعنوانه: الياس بك الحويك أمير الثلاثة: الزجل والشعر واللغة.

والفصل الأول: ب1/ف1: مدخل إلى عالم الشاعر. يروي حكاية الكتاب ويختصرها. بيتا زجل يوافقان آية الكيتا، بل يقدّمان شرحاً مميزاً لها قادا المؤلف للتعرّف إلى شاعر مجهول ومغمور، فمن روى له البيتين نسبهما إلى شحرور الوادي، وهذا مثلٌ معبّر عن مصير تراث الحويك الذي غدا نهباً للطامعين: كلّ ينسب لنفسه، أو لآخرين، ما حلا له من أبياته.

والفصل الثاني، ب1/ف2: الياس الحويك: سيرة موجزة. طمح المؤلف فيه أن يسرد سيرة متكاملة وموثقة للشاعر الياس بك الحويك المعروف بِ ابن برايا. ولكن شحّ المعلومات والمعطيات حال دون ذلك. فاكتفى بما جمع من نتف من هنا، وشذرات من هناك. فدوره السياسي يستحقّ أن يفرد له بحث مستقلّ، فقد كان له إسهام بارز مثلاً في تعيين الأمير فؤاد شهاب قائداً للجيش، ولكن أين المعطيات والوثائق التي تسمح بذلك؟ فقد حيل بين الباحث وبينها، كما ذُكر. وكذا يُقال في دوره في التقريب بين بكركي والسعودية. وماذا عن تأسيسه جريدة السفير، وهي اليوم من كبريات الصحف اللبنانية؟! فحتى أرشيف السفير القديم والحافل زمن إدارته لها، فهو يصرّح في مقابلة مسجّلة مع نسيبه جورج نجم الحويك أنه لا يملك شيئاً منه. في حين تتنكّر السفير اليوم لمؤسّسها وأبيها. فهل ضاع هذا الأرشيف الثمين؟ أم لا تزال الجريدة تحتفظ به أو بشيء منه؟ سؤال مجرّد طرحه يوجع، فكيف إذا كان الجواب عنه سلبياً؟!

وليس على المؤلف الذي أسف، ولا يزال، على عدم تمكّنه من الاطّلاع عليه، سوى أن يتمنّى للباحثين بعده أن يكونوا أكثر حظّاً منه.

وهكذا تبقى المعطيات البيوغرافية الواردة في ب1/ف2 مهمّة ونفيسة، ولكنها تحتاج إلى استكمال.

الفصل الثالث، ب1/ف3:”قدر يعاقب شاعراً“. يتناول ما توفّر للمؤلف عن ظروف مرض ابن برايا الذي كاد يفقده صوته. وكل العمليات الجراحية التي أجراها لم تفلح في ردّه. فأكمل مشوار حياته بصوت يكاد لا يُسمع، ما حرمه الإطلالة المنبرية، وهي أساسية لشاعر زجلي. كما قضى على أحلامه بمستقبل سياسي. وجرّده في النهاية من أغلى ما له: جريدة السفير، فاضطرّ أن يبيع امتيازها كي يغطّي نفقات علاجه الباهظة.

ويصوّر الحويك معاناته الطويلة مع المرض في قصيدة من عيون التراث الزجلي ”كلّ ليلة بقول هيدي ليلتي“ ويتوقّف ب1/ف3 عندها متأملاً ومحلّلاً.

الفصل الرابع، ب1/ف4:”الحويك الشاعر المغمور“ يعرض لميزة خالف بها ابن برايا أكثر الشعراء. إنها زهده في الشهرة، وبُعده عن الأضواء. اشتهرت قصائده، وبقي قائلها مجهولاً. وهو وإن كان تجرّده فضيلة صوفية، فتهاونه في جمع تراثه وقصائده، وإهماله لذلك كان جنحة، بل جريمة طالت تراث الزجل اللبناني ككلّ.

الفصل الخامس، ب1/ف5:”الأخطل الصغير يسرق شعر ابن برايا“ يروي طُرفة لافتة في عالم الشعر، كيف سرق الأخطل الصغير بيتين من الشعر ارتجلهما ابن برايا في سهرة في ملهى ليلي.

ولكن أمير الشعراء لم يكن السارق الوحيد لشعر الحويك، فأمير الزجل رشيد نخلة سرقه وهو في القبر. إذ نُسبت إليه قصيدة ”طوينا كتاب الحبّ“ التي اشتهرت، ولا سيما بعد أن غنّاها وديع الصافي، ولا تزال إلى اليوم تُنسب إلى أمير الزجل.

وظاهرة سطو شعراء الفصحى على معاني أشعار الزجّالين تستحقّ أن تُبحث بتأنٍ. وما فعله سعيد عقل بديوان جلنار لِ ميشال طراد حريّ أن يُدرس.

الفصل السادس، ب1/ف6: ابن برايا الشاعر الرذيل. يقذع الياس بك في أشعاره، فيلمّح أحياناً تلميحات جنسية، ولكنه غالباً ما يُصرّح. وقد اشتهر العديد من أبياته ”الفاحشة“ هذه، وطارت أمثالاً، لا سيما وأن العامة تستظرف هذا النوع من الشعر.

الفصل السابع، ب1/ف7: الحويك شاعر الوطنيات. ولم يتوفّر من شعره الوطني الكثير. ولكن ما وصل منه حمل مواقف من الطائفية والفساد مشرّفة. وله في هذا الباب شعر فصيح سيُعرض بعضه في ب1/ف16.

الفصل الثامن، ب1/ف8: الحويك الشاعر المبدع. يتناول مصادر وحي ابن برايا. فإذا كان قد عانى من سرقة مشاهير الشعراء لشعره، فعمّن أخذ هو؟ ففي إحدى قصائده يأخذ عن المتنبي، أهو مجرّد تناصّ؟([15]) أم هي سرقة أدبية موصوفة؟!

أما استقاؤه من معين الشعراء الفرنسيين، فواضح، وسيعرض الفصل التالي مثلاً على ذلك.

الفصل التاسع، ب1/ف9: خريف شاتوبريان وخريف الحويك. يدرس قصيدة الخريف لابن برايا، وهي من درر أشعاره، مقارنة بمقطوعة الخريف لِ شاتوبريان. فيبدو خطّ المحاكاة واضحاً عند الأول، من دون أن يعني ذلك أن ابن برايا مجرّد ناقل، أو مترجم. ففي قصيدته معانٍ مبتكرة ومولّدة عديدة تبوئها بين القصائد الخالدة مقاماً مرموقاً.

الفصل العاشر، ب1/ف10: الحويك شاعر الخمرة. يتناول خمريات ابن برايا. وهي الأخرى لم يصل منها سوى قصيدة ”سلّمنا القصّة للكاس“. قصيدة عصماء سلسة تنساب انسياب الخمرة في الجوارح، فتُطرب وتُسكر، لا سيما وأنها نتاج اختبار ومعاناة وتجربة. وفيها يصف الشاعر نشوة الخمرة، فيخال القارئ أنه يخبرها ويعيشها. ووصف العيش نصف العيش، يقول المثل الفارسي.

الفصل الحادي عشر، ب1/ف:11 ”الحويك الشاعر الرسّام“. يتناول واحدة من أبرز درر الحويك الشعرية. وهي نموذج لحزقه فن التصوير في الشعر، وبراعته في رسم أفكاره لوحات غنية وموحية. فقصيدة ”حبّي“ هي فعلاً معرض لوحات تفنّن الشاعر في رسمها وعرضها بالتتالي. وتُظهر القصيدة تجذّر ناظمها في التقليد البيبلي بعهديه العتيق والجديد. وهذا الفصل في غوصه على درّ معاني قصيدة ”حبّي“ وجواهر مبانيها يساهم في إظهار الياس بك شاعراً عبقرياً غُمط حقّه.

الفصل الثاني عشر، ب1/ف12: نشيد عاشق منكسر القلب. ينقل قصيدة لابن برايا لم يسبق أن نشرت، ويقف أمامها محلّلاً متأملاً. ”مين غيري“ قصيدة وصلت للمؤلف صورة عن مخطوطة لها دوّنها أحد محبّي شعر ابن برايا. ولو وصله عدد من أمثالها لما تردّد عندها لحظة في جمع ديوان كامل له.

الفصل الثالث عشر، ب1/ف13: الحويك شاعر الحِكَم. يتناول ابن برايا في شعره الحكمي. وحِكمه وليدة تجربته في الحياة، وتبصّره في هذه التجربة. نفَسه الحكمي عميق، وأسلوبه سهل ممتنع، كمثل قوله:

| هالحياة بلا غاية | ما يتحرز أجر الداية |

وحِكَمه تُظهر إيماناً راسخاً بالحياة، ولا سيما بما بعدها. فالرجاء المسيحي يجوبها، كما يحكم سائر أشعاره.

الفصل الرابع عشر، ب1/ف14: كذبة الغياب. يورد واحدة من قصار القصائد. ولكنها، على قصرها، من أبرز إبداعات ابن برايا وأكثرها تأثيراً. وترتبط قصيدة ”زان“ ببيتيّ الشعر اللذين افتتحت بهما الدراسة (ب1/ف1)، ما يشير إلى أن قصائد هذا الشاعر المبدع تلتحم بمجملها في نسيج واحد. أما مفتاح كل قصيدة فغالباً ما تكون عبارة أو كلمة. وعبارة هذه القصيدة بالذات هي ”خشبتي“. ويتوقّف عندها ب1/ف14 ذاكراً قدرتها الإيحائية، ويحاول فكّ رموزها الصوفية والدينية.

الفصل الخامس عشر، ب1/ف15:”إيليا رزق الله معارضاً الحويك“. يورد معارضات الأول لابن برايا. ولم تكن هذه المعارضات بحجم عبقرية هذا الأخير وإبداعاته الشعرية، ولكنها تؤشر أقلّه إلى عمق تأثيره في الشعراء معاصريه.

الفصل السادس عشر، ب1/ف16: الحويك شاعر الفصحى، يفرد لإبداعات ابن برايا في الشعر الفصيح مكاناً. ولم يحصل المؤلف من فصيح أشعاره سوى على قصيدتين غير مدوّنتين، سجّلهما الشاعر بصوته المبحوح الذي يكاد لا يُسمع في مقابلتين أجراهما معه جورج نجم الحويك. فاعتنى كاتب هذه السطور بنقلهما وتدوينهما، رغم ما في ذلك من مشقّة. والقصيدتان تستحقّان كل هذا العناء، فهما من عيون الشعر، وتبيّنان أن الحوّيك لا يقلّ باعاً في الشعر المنظوم المقفّى والفصيح عنه في الزجل. وقلّة هم الشعراء الذين برعوا في الاثنين. فالزجّالون غالباً ما أحجموا عن قرض الشعر الفصيح، لنقص في تحصيلهم العلمي وعدم تملّكهم ناصية اللغة الفصحى. ولعلّ الياس بك هو الوحيد بينهم الذي آثر العامّية عن خيار لا عن شبه عجز، وهو في ذلك يحاكي سعيد عقل.

والفصل السابع عشر والأخير، ب1/ف17، باقات من شعر الحويك، يجمع أبياتاً وقصائد له، لم ترد في الدراسة، بانتظار أن يُجمع له ديوان.

والشخصية الثانية التي يدرسها هذا المصنّف هي الخوري يوسف الحدّاد والباب الثاني مكرّس له، ويجمعه بِ الياس بك الحويك حبّ للانزواء، وبعد عن الأضواء. وتحاول الدراسة أن تركّز على ما لم يُعرف أو يُنشر من نتاجه من شعر وأدب ترسّل.

والفصل الأول، ب2/ف1: الحدّاد نبذة في سيرته، إنه فصل تعريفي يروي سيرة المترجم، ويذكر شهادات تلامذة ومعاصرين له، وأبرزهم ابن خاله شيخ النقّاد مارون عبّود.

الفصل الثاني، ب2/ف2: مؤلّفات الحدّاد. هو الآخر فصل تقليدي يعرض لأبرز آثار الحدّاد، ما طُبع منها، وما لا يزال أسير الأدراج. ثمّ يتطرّق إلى أسلوبه عموماً، وقد عُرف بمتانته وبقوة المعاني التي يحمل.

الفصل الثالث،ب2/ف3: النجوى تحفة الحدّاد. يعرض لأشهر مؤلّفاته، وهو يتناول جانباً من هذه التحفة الأدبية: موقفه من لبنان الكبير. وكان رؤيوياً، فأشار إلى مكامن الداء، وما التفت أحد إلى ما وصف من دواء.

الفصل الرابع، ب2/ف4: الحدّاد الشاعر ولعلّه من أبرز مساهمات هذا الباب، فهو ينشر للحدّاد قصائد غير معروفة، فديوانه لا يزال إلى اليوم مخطوطاً. وشعره عموماً جيّد ومتين السبك، جميل الصور. وللخورأسقف في الوطنيات درّة نفيسة، يوردها هذا الفصل مقرونة بقراءة نقدية.

وهو في قصيدة أخرى يتقبّل ما ألمّ به من أوجاع إثر كسر يده، ويسخر من حاله.

ويبقى أجود شعر الحدّاد قصائده الصوفية. فالتصوّف يتلاءم تماماً مع شخصيته ومزاجه. فهو متصوّف طبعاً لا تطبّعاً. وفي أخلاقه وأدب حياته الكثير من فضائل الصوفية ومناقبهم. فشعره ينبثق عن اختبار صوفي أصيل، وليس مجرّد محاكاة لأشعار الصوفية، وإن كان يُظهر مشتركات وتناصّ مع قصائد ابن الفارض وغيره.

الفصل الخامس، ب2/ف5: الحدّاد وأدب الرسائل والحكم. برع الخورأسقف في أدب الترسّل. ولكن أكثر رسائله لم يعرف طريقاً إلى النشر. وهذا الفصل يورد بعضاً ممّا لم يُتداول منها، ويقرأه قراءة نقدية. وأدب الترسّل عند الحدّاد موجز معجز، يرشد ولا يُفرط في الوعظ، وتبقى شخصية المعلّم فيه والكاهن مهيمنة. وقد تناول مواضيع إنسانية شاملة كالزواج والموت، فأحسن النصح فيها، مؤثراً الإيجاز، متحاشياً الإسهاب.

الفصل السادس، ب2/ف6: الحدّاد معلّم جبران. ويبقى أن أكثر ما اشتهر به الخوري الحدّاد تتلمذ جبران خليل جبران عليه. وقد قال فيه هذا الأخير ما لم يقله في أي رجل آخر:«إنه الرجل الوحيد الذي علّمني شيئاً».

أما الحدّاد فترك شهادة قيمة في تلميذه النابغة المهجري نشرها ابن خاله مارون عبّود، وأعيد نشرها مراراً. وجديد هذا الفصل قراءة نقدية تحليلية لها. فهي تُظهّر جانباً بارزاً من شخصية جبران وأسلوبه، وتضيء على العلاقة المميّزة بينه وبين أستاذه الحدّاد، وهي أشبه بعلاقة مريد بشيخه. أما نصيحة الأستاذ الذهبية:”فكّر طويلاً واكتب قليلاً“. فكانت دستور مسيرته التأليفية، وأبرز تجلّياتها كان كتاب النبي بنصّه المكثّف المضغوط الذي تفكّر به أديب المهجر طويلاً، وأعاد كتابته مراراً، قبل أن يصدره في حلّته الأخيرة التي قرأه العالم بها.

وجديد هذا الفصل شهادة لزميل جبران على مقاعد الدراسة في الحكمة: إنه داود سعادة. وقد نشرت مجلّة الحكمة سنة 1954 هذه الوثيقة، ويعيد هذا الفصل نشرها، ويتوقّف عند أبرز محاورها: فأين تتقاطع مع شهادة الحدّاد؟، وماذا تُضيف إليها؟.

والحدّاد معلّم مثالي، لم يفرّق بين الكهنوت والتعليم. فاعتبر كلاهما رسالة، وعلى درجة واحدة من السموّ. ومن هنا إجلال تلامذته وذكرهم له بالحمد.

وبنهاية الباب الثاني تنتهي المادّة الأساسية التي اختصّ بها هذا المصنّف. فالبابان التاليان، وما يليهما من ملاحق، بحوث ومقالات سبق نشرها في الغالب، وجُمعت هنا لتوافقها مع الموضوع العامّ.

والباب الثالث ب3 يتناول أدب المهجر، وهو بمعنى ما امتداد للفصل الأخير من الباب الثاني ب2/ف6. وأدب المهجر أحد المواضيع المحبّبة إلى المؤلف، وله فيه أبحاث عديدة صدر بعضها([16]) وبعضها الآخر ينتظر دوره ليخرج من الأدراج، ويسلك طريقه إلى المطابع ([17])([18]).

الفصل الأول، ب3/ف1: أدب المهجر جسر عبور بين الغرب والشرق، وضع في الأساس مقدمة ومدخلاً لكتاب([19]). وعنوانه خير دليل على فحواه وجديد طروحاته:”أدب المهجر جسر عبور بين الشرق والغرب“. وهنا تكمن رسالة أدب المهجر الأساسية، فجبران ونعيمه وزملاؤهما مشرقيو الهوى والهوية، حملوا من الشرق أسمى مؤثراته، وتطلّعوا نحو الشرق الأقصى، فانفتحوا على تراث الهند وآدابها من خلال الجمعية التيوزوفية وغيرها، ونقلوا إلى الغرب الذي عاشوا فيه، وإلى المشرق هذه المؤثرات، فجاء أدبهم ذا نكهة خاصة نهل منه القرّاء العرب المتعطّشون إلى أدب يتصدّى لكبريات قضايا الإنسان، ويكفّ عن التقليد ومحاكاة السلف في الشكل والمضمون. كما تذوّق فيه الغربيون نكهة الشرق وروحانيته. وفي موقعه المميز بين الشرق والغرب تكمن ميزة أدب المهجر.

الفصل الثاني، ب3/ف1: مارون عبّود وأدب المهجر، كلمة في شيخ النقّاد وتقييمه لأديبي المهجر جبران ونعيمه. ووقفة أمام أدبه القروي المحلّي الذي شرّع أبواب العالمية، ففيه يصحّ القول: عالمية الفنّ تكمن في خصوصيته.

والباب الرابع، ب4: سوريالية وشطحات صوفية في أعمال لبنانية. مجموعة دراسات ومحاضرات في كتب صادرة حديثاً.

والفصل الأول، ب4/ف1: يدرس رواية من الأدب الرؤيوي الأبوكاليبسي ويقدّم لها.

والفصل الثاني، ب4/ف2: السوريالية وشطحات الصوفية، قراءة ثانية، ولكن مختلفة للرواية عينها. فهو يقرأها على ضوء الأدب السوريالي، ويمدّ جسراً بين السوريالية وشطحات الصوفية. فأوجه الشبه بينهما عديدة، فكثيرة هي قولات السوريالية التي تعتبر بمثابة شطحة صوفية، وأولها عبارة الشاعر بول إيلويار:”الأرض زرقاء كبرتقالة“. وكان بودّ الكاتب أن ينطلق من هنا ليعمّم ويصل إلى دراسة مقارنة بين السوريالية وشطحات الصوفية: أين تلتقيان. وفي مانيفستو السوريالية الكثير ممّا يذكّر بالشطح، فهل عرفه شعراء هذه المدرسة؟ أسئلة كثيرة، وإشكاليات عديدة طرحتها المقارنة الأولية بين الشطح والسوريالية، ولكن السياق لم يتح للمؤلف البحث عن أجوبة عنها، فلا حجم الكتاب يسمح، ولا موضوعه المخصّص للتراث اللبناني كذلك. لذا فهو يكتفي الآن، وحتى تاريخه، بهذه الإشارة.

الفصل الثالث، ب4/ف3: وحيدة في الطبيعة، دراسة وتقديم لكتاب آخر، إنه ديوان ”نصف حياة في سطور“. وهو يقرأه قراءة يوغية تارة، وأدبية مقارِنة طوراً.

والفصل الرابع، ب4/ف4: الشعر والشطح: مقارنة نموذجين. يعاود قراءة الديوان، ولكنه يركّز على مقارنة بينه وبين الشطح الصوفي، وبين الشاعرة وأبي يزيد البسطامي، أهي ظاهرة تناصّ أخرى؟! أم أن لأبي يزيد البسطامي مريدين في لبنان وفي هذا الزمن؟!

والملحق الأول مجموعة كلمات للمؤلف في مناسبات شتى. أولها في الذكرى السنوية الثانية لرحيل والده. وآخرها سيرة مفصّلة له ستصدر قريباً في كتاب للدكتور طوني ضو.

أما الملحق الثاني، فمجموعة دراسات في كتب المؤلف أحجم عن وضعها في مصنّفات سابقة له لأنها في غالبيتها ذات طابع أدبي، وقلّما تتصف كتبه بهذا الطابع.

تبقى كلمة في عنوان هذا السفر: من خبايا التراث اللبناني: صفحات مطوية في الزجل والتاريخ وأدب المهجر. الخبايا هي النصوص غير المنشورة لِ الياس بك الحويك والخوري يوسف الحدّاد المخبوءة في الأدراج، وكذا القول في الصفحات المطوية. ولكن لـمَ القول صفحات مطوية في التاريخ؟!

في سيرة الياس بك أحداث وصفحات من تاريخ وطنه، ومواقف منها، وكذلك في نصوصه ونصوص الخوري الحدّاد. وبعض مقالات الكتاب ودراساته تتناول لبنان الكبير والبطريرك الحويك، وبعض خفايا تلك الحقبة الرئيسة من تاريخ لبنان.

وختاماً: هي ذي أوراق متناثرة، بقيت مدة سجينة الأدراج تُدفع إلى الطبع دفعاً للضياع والنسيان. ويجمعها حبّ لهذا الوطن الصغير وتراثه العريق. وفي فكّ أسرها إراحة لوجدان المؤلف وضميره، ووفاء لذكرى مبدعين أحبّهم. فعساه بهذا العمل يفي جزءاً يسيراً من دَين موطنه عليه.

Q.J.C.S.T.B.

د. لويس صليبا

باريس في 06/10/2016

[1] -Abd el Nour, Jabbour, Etude sur la poésie dialectale au Liban, Beyrouth, Publications de l’Université Libanaise, 2ème ed, 1966, p50.

[2]– وهيبة الخازني، منير الياس، الزجل تاريخه أدبه أعلامه قديماً وحديثاً، حريصا/لبنان، المطبعة البولسية، ط1، 1952، ص88.

[3] -م. ن، ص89.

[4] -جبران، جبران خليل، المجموعة الكاملة للمؤلفات العربية، دراسة وتقديم ميخائيل نعيمه، بيروت، دار صادر، ط1، 1949، البدائع والطرائف، ص559

[5] -وكالة فرانس برس، 27/11/2014.

[6] -وكالة فرانس برس، م.س.

[7] -م.ن.

[8] -كانت اليونسكو سنة 1984 قد أدرجت خمسة مواقع من لبنان على لائحة التراث العالمي الثقافي الطبيعي، وهي بعلبك، عنجر، بيبلوس، صور، ووادي قاديشا. أما قائمة التقاليد المهدّدة بالتراجع والاختفاء أو لائحة تراث البشرية الثقافي غير المادّي التي أُدرج الزجل اللبناني ضمنها فتختلف عن قائمة المواقع الطبيعية والثقافية.

[9] -علّقت نائبة السفير اللبناني في اليونسكو ميليا جبّور إثر صدور القرار قائلة:«هذه أول مرّة يتقدّم لبنان بطلب مماثل، ويدرج عنصراً من تراثه على هذه القائمة. وأضافت الزجل هو العنصر الوحيد الذي ينفرد به لبنان في المنطقة، وهو تراث متجذّر في الريف والمدينة، وفي الأفراح والأتراح وينتقل من جيل إلى جيل. وأعربت عن أملها في أن يشجّع هذا القرار لبنان على الاهتمام بتراثه». (باريس/وكالة فرانس برس).

وبالفعل، فلبنان يتفرّد بهذا الفنّ المدفوع بعبقرية ارتجال، ووفرة أنواع، وتعدّد أوزان وإبداعات شعراء، والموثّق بالآثار المطبوعة والمسموعة والمرئية. وفي الزجل أسلوبين: 1-المنفلت من الإيقاع، وهو نثر النغمات لا انضباط موسيقياً فيه، ولا التزام بحدود الوزن وقواعده. 2-نظم النغمات، وهو المتّبِع قواعد النظم، وبحوره وأصولها.

[10] -جبران، م. س، ص523.

[11] -وهيبة، منير الياس الخازني، الزجل، م. س، ص89-90.

[12] -تسجيل صوتي للشاعر الياس بك الحويك في مقابلة أجراها معه جورج نجم الحويك في 06/10/1982.

2 – حجازي، د. علي، الأمثال الشعبية مرآة الطبيعة والناس، بيروت، دار الكتب الحديثة، ط1، 2006، ص 158.

[14] -المتنبي، ديوان المتنبي، دار صادر، م. س، ص472. من قصيدة مطلعها:

| بمَ التعلّلُ لا أهلٌ ولا وطنُ | ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سكنُ |

[15] -التناصّ ترجمة لمصطلح Intertextuality، ويعني تعلّق النصوص بعضها ببعض. والنصّ محكوم حتماً بالتناصّ، أي بالتداخل مع نصوص أخرى، أو بالتعالق النصّي. فالنصّ فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة. وقد توالد من نصوص أخرى: فالمرجعية الوحيدة للنصّ هي النصوص، والتناصّ يتجسّد من خلال صراع النصّ مع نصوص أخرى. وقد تبلور مفهوم التناصّ على يد الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا، في دراسات لها كتبت 1967-1996. وممّا قالته:”إن كل نصّ هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات. وكل نصّ هو تشرّب وتحويل لنصوص أخرى“. وانتشر هذا المصطلح النقدي في الأدب الغربي منذ أواخر الستّينات من ق20. ويميّز النقّاد بين التناص العام والخاص. فالتناص العام هو علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من الكتّاب. والتناص الخاصّ هو علاقة نصوص كاتب ما بعضها ببعض.

[16] -صليبا، د. لويس، أديان الهند وأثرها في جبران قراءة جديدة لأدب نابغة المهجر، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2015.

[17] -صليبا، د. لويس، الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني ميخائيل نعيمة نموذجاً.

[18] -صليبا، د. لويس، جبران ونعيمة والفلسفة الهندية وحدة مصادر وعلاقة ملتبسة.

[19] -غوش، د. قيس، التقمص في أدب المهجر، تقديم د. لويس صليبا، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2014.

محتويات الكتاب

كتب للدكتور لويس صليبا………………………………………… 2

الإهداء………………………………………………………………… 5

فذلكة الكتاب……………………………………………………….. 7

باب1/الياس بك الحويك أمير الثلاثة:

الزجل والشِعر واللغة………………………………… 29

ف1:مدخل إلى عالم الشاعر……………………………………….. 31

– بيتا زجل يشرحان آية من الكيتا……………………………….. 33

-الياس لاون الحويك: شاعر مبدع… مغمور……………………. 34

ف2:الياس الحويك سيرة موجزة…………………………………. 37

– الحويك البيك واللغوي والسياسي والصحافي…………………. 39

مصادر دراسة الحويك……………………………………………. 39

عائلته ودراسته……………………………………………………. 41

دور الياس الحويك السياسي…………………………………….. 42

الحويك مؤسّس جريدة السفير………………………………… 44

الحويك يرفض تعيينه وزيراً…………………………………….. 45

ف3:قدر يعاقب شاعراً……………………………………………… 47

الحويك يفقد صوته وجريدة السفير………………………….. 49

مرض الحويك الأخير ووفاته…………………………………….. 49

– الحويك يبدع في تصوير معاناته……………………………….. 50

الألم المعلّم………………………………………………………….. 53

ف4:الحويك الشاعر المغمور…………………………………….. 55

شاعر زاهد في الشهرة………………………………………………. 57

ابن برايا: لقب الياس الحويك…………………………………….. 57

يسمع قصائده كأنها لغيره………………………………………… 60

عاش نسياً ومات منسياً……………………………………………. 61

ف5:الأخطل الصغير يسرق شِعر ابن برايا……………………. 63

الحويك يرتجل والأخطل يسجّل……………………………….. 65

ابن برايا يؤكّد سرقة الأخطل……………………………………. 68

– رشيد نخلة ميتاً يسرق الحويك…………………………………. 68

سرقة مستمرة حتى يومنا……………………………………….. 70

سعيد عقل يسطو على جلنار…………………………………… 70

ف 6:ابن برايا الشاعر الرذيل…………………………………….. 73

بيت شِعر يذهب مثلاً……………………………………………… 75

أشعار تغمز وتلمّح………………………………………………….. 76

وأشعار تصرّح………………………………………………………… 77

ف7:الحويك شاعر الوطنيات……………………………………… 79

– ساسة ذئاب………………………………………………………… 81

– مواقف من الفساد والطائفية………………………………….. 82

ف8:الحويك الشاعر المبدع……………………………………….. 83

– الحويك الشاعر المبدع……………………………………………. 85

– أجواء الشِعر الفرنسي تجوب شِعر الحويك………………….. 85

– ابن برايا يسرق المتنبّي…………………………………………… 86

– سيحسدنا الخلود………………………………………………….. 88

ف9:خريف شاتو بريان وخريف الحويك……………………….. 91

– الحويك يستوحي شاتوبريان……………………………………. 93

قصيدة الخريف للحويك………………………………………… 93

محاكاة الحويك شاتوبريان……………………………………… 94

ابتكارات الحويك في خريفه…………………………………….. 95

خريف ابن برايا درّة نفيسة…………………………………….. 97

ف10:الحويك شاعر الخمرة……………………………………….. 99

– سلّمنا القصّة للكاس……………………………………………… 101

قصيدة وليدة تجربة ومعاناة…………………………………… 102

السكر غفوة في اليقظة…………………………………………… 103

السكر لا يُنسي الوجع……………………………………………. 104

الضيف الثقيل مطر في الصيف………………………………… 105

وصف العيش نصف العيش………………………………………. 106

ف11:الحويك الشاعر الرسّام……………………………………… 107

– قصيدة/معرض لوحات…………………………………………… 109

الدوبيت والتأثير الفارسي………………………………………… 109

شِعر مكتوب بالدموع……………………………………………. 110

آخر الحب دخول في وهج التوحيد……………………………. 111

شاعر يذوب كالشمعة…………………………………………… 112

حب كالروح يرفرف على المياه…………………………………. 112

راعٍ يودّ لو يفتدي القطيع……………………………………….. 113

شاعِر كالأم الحزينة………………………………………………. 114

مسابح لولو تصلّي…………………………………………………. 115

من بيت القصيد إلى كلمة القصيد…………………………….. 117

ف12:نشيد عاشق منكسر القلب…………………………………… 119

– قصيدة غزل لم تُنشر……………………………………………… 121

حمّام ورموش حمام………………………………………………. 121

حِبال من غزل القمر……………………………………………… 122

يرحل متمتماً اسم الحبيبة………………………………………. 122

ف13:الحويك شاعر الحِكَم…………………………………………. 125

– حِكَم وليدة تجربة واستبصار…………………………………… 127

حياة بلا غاية………………………………………………………. 127

عتابا وخريف عمر مبكر………………………………………… 128

ثالوث حياة الشاعر………………………………………………. 129

جنون الفكر وحكمة المشاعر……………………………….. 129

ف14:كذبة الغياب……………………………………………………. 131

– قصيدة وداع……………………………………………………….. 133

خشبة الرحيل خشبة خلاص……………………………………. 134

الغياب وهم……………………………………………………….. 135

قصائد تلتحم في نسيج واحد……………………………………. 135

ف15:إيليا رزق الله معارضاً الحويك…………………………….. 137

– شاعر يعارض ابن برايا……………………………………………. 139

دلالة معارضة رزق الله للحويك………………………………… 142

ف16:الحويك شاعر الفصحى……………………………………… 145

– شعره الفصيح يضارع زجله إبداعاً…………………………….. 147

– أولاً: قصيدة البطرك الحويك وتلميذه المطران عقل……….. 148

قصيدة تؤرّخ لحقبة عصيبة…………………………………….. 150

الشاعر شاهد على وفاة عمّه البطريرك………………………. 151

مدح غير تقليدي………………………………………………….. 151

– ثانياً: قصيدة حرب لبنان………………………………………… 152

شاعر يرثي حال وطنه……………………………………………. 154

فصيح شِعره لا يقلّ طبعية عن أزجاله………………………. 155

ف17:باقات من شِعر الحويك……………………………………… 157

– المرا الوردي…………………………………………………………. 159

– راشكدي…………………………………………………………….. 159

– ما عاد يعرفنا الهوى………………………………………………. 159

– ربيع العمر…………………………………………………………. 160

– يا حب………………………………………………………………. 160

– تايصبحو مجانين…………………………………………………… 163

-ماري عطايا………………………………………………………….. 163

– صباح………………………………………………………………… 164

– سامية العقل………………………………………………………. 164

– ثالوث حياة الشاعر………………………………………………. 165

– حياة بلا غاية………………………………………………………. 165

خاتمة………………………………………………………………… 167

باب 2/الخوري يوسف الحداد…………………………………… 169

ف1:الحداد نبذة في سيرته…………………………………………. 171

– الحدّاد نبذة في سيرته ونتاجه…………………………………… 173

شهادة تلميذ في معلّمه الحداد…………………………………. 174

– مارون عبود يتحدّث عن الحدّاد……………………………….. 175

كاهن وقور منسحق أمام خالقه………………………………. 177

مقلّ في التأليف غوّاص على الدرّ………………………………. 179

ف2:مؤلّفات الحداد………………………………………………….. 181

– الخوري يوسف الحدّاد…………………………………………… 183

كتب في المسرح والرواية والمقالة والشِعر……………………. 183

دور الإكليروس في حفظ العربية……………………………. 184

متانة في الأسلوب وقوّة في المعنى…………………………… 185

همزة وصل بين حاضر جبيل وماضيها…………………….. 186

ف3:النجوى تحفة الحدّاد…………………………………………… 187

– كالضفادع والصراصير:قوتنا في ألسنتنا…………………………. 189

الوطن في غيبوبة ويجب إيقاظه لا تخديره…………………. 190

لبنان كبير الإسم صغير المسمّى………………………………… 191

لبنان الكبير كالثعلب الذي حُسب نمراً……………………….. 191

صور قدّت من مقالع جبلنا……………………………………… 193

– بلاغة في الأسلوب، وابتكار في الصورة………………………….. 194

النجوى مدرسة في الوطنية……………………………………… 195

ف4:الحدّاد الشاعر………………………………………………….. 197

– يقرض الشِعر في الرابعة عشرة………………………………….. 199

أشعاره تضارع شِعر أستاذه البستاني………………………….. 200

نفائس من الشِعر الوطني………………………………………. 201

– يتقبّل الوجع بمرح ……………………………………………….. 204

الحداد الشاعر الصوفي……………………………………………. 206

الحدّاد متأثراً بابن الفارض………………………………………. 207

شِعر صوفي ينبع من تجربة……………………………………… 208

ف5:الحدّاد وأدب الرسائل والحِكَم……………………………….. 209

– دستور حياة في أسطر وجيزة……………………………………. 211

– القلم سيف ونار…………………………………………………… 213

– إعجاز في الإيجاز…………………………………………………… 214

– رسالة في الزواج……………………………………………………. 217

– عِظة في تذكار الموتى………………………………………………. 219

ف6:الحدّاد معلّم جبران…………………………………………….. 221

الرجل الوحيد الذي علّمني شيئاً………………………………. 223

– شهادة الحدّاد في جبران………………………………………….. 223

كنت له لساناً وقلماً………………………………………………. 224

الطائر لا ينتظر السلّم في طيرانه……………………………….. 224

كان أذناً عطشى وعيناً لا تشبع…………………………………. 226

فكّر طويلاً واكتب قليلاً………………………………………….. 226

نص نموذجي في أدب السيرة…………………………………….. 227

علاقة مريد بشيخه……………………………………………….. 228

شَعره الطويل عنوان تفرّده……………………………………… 231

قفشات جبرانية أثرت في الحدّاد……………………………….. 232

أستاذ محامٍ عن تلميذه………………………………………….. 234

نظرة المعلّم………………………………………………………… 234

النسخة الأولى من النبي كتبت في الحِكمة………………….. 236

معلّم مؤمن برسالة تلميذه……………………………………… 238

قال في الحدّاد ما لم يقل في رجل آخر…………………………. 239

– جبران ومعلّمه في مدرسة الحِكمة…………………………….. 241

كان للخوري يوسف الحدّاد يد خيّرة على جبران……………. 241

– تفنيد شهادة داود سعادة……………………………………….. 244

شهادة ثالثة عن جبران في الحِكمة…………………………….. 246

وثيقة رابعة عن جبران في الحِكمة…………………………….. 248

المعلّم والكاهن: رسالتان مقدّستان……………………………. 249

المهمّ في المعلّم شخصه قبل عِلمه……………………………… 250

باب3/أدب المهجر ……………………………………………… 253

ف1:أدب المهجر جسر عبور بين الغرب والشرق…………………….. 255

أدب المهجر أبرز ظاهرة في الأدب العربي…………………….. 257

انفتاح أدب المهجر وخشوعه أمام المطلق……………………. 258

اتجاه أدباء المهجر نحو الشرق الأقصى………………………… 260

أدب المهجر جسر عبور بين المسيحية والهندوسية………….. 263

التقمّص هندي الأصول…………………………………………… 266

دراسة الأثر الهندي تشترط تعمّقاً بالهندوسية……………… 267

التقمّص في وجدان الباحث……………………………………… 268

– أثر جبران في نشر عقيدة التقمّص……………………………… 271

عدوى التقمّص تصيب أكثر أدباء المهجر……………………… 272

التقمّص في فكر نعيمه ووجدانه………………………………. 275

– نسيب عريضة يحار في التقمّص……………………………….. 277

حضور التقمّص في شِعر عريضة……………………………….. 278

عريضة شاعر الطريق……………………………………………. 281

دعوة للمشاهدة والاستبصار……………………………………. 283

في شطر الطريق بين الهندوسية والمسيحية………………….. 285

– رسوخ التقمّص في أدب المهجر………………………………….. 286

أدب المهجر جعل من التقمّص عقيدة مألوفة………………. 286

ف2:مارون عبود وأدب المهجر………………………………….. 289

– مارون عبود أدب محلي يشرّع أبواب العالمية……………….. 291

عبود منه نتعلّم النقد الجريء والمنصف…………………….. 292

عبود بين نعيمه وجبران………………………………………….. 293

ينتقد نعيمه ثم يرشحه لجائزة رئيس الجمهورية………….. 295

باب4/سوريالية وشطحات صوفية في أعمال لبنانية………………. 297

ف1:رواية من الأدب الرؤيوي……………………………………. 299

– زمن أبو كاليبسي بامتياز…………………………………………. 301

1 – الأدب الرؤيوي…………………………………………………. 303

– كلمة في الكاتبة يولند بيروتي……………………………………. 305

– جولة في الرواية……………………………………………………. 306

توقف الشمس في البيبليا……………………………………….. 306

ثواب وعقاب من خارج النظام الكوني………………………… 308

المرأة ضحية العنف الأسري……………………………………… 309

أدب رؤيوي يلتصق بالواقع…………………………………….. 310

جدلية الواقع… والحلم………………………………………….. 312

ف2: السورّيالية وشطحات الصوفية…………………………….. 315

– الأرض زرقاء كبرتقالة……………………………………………… 317

– السورّيالية والشطح………………………………………………. 319

السورّيالية واجهة لعرض الواقع……………………………….. 320

قضايا الطلاق وتفسّخ الصِلات العائلية……………………….. 321

قضايا المرأة…………………………………………………………. 323

الإرهاب المتجلبب بالإسلام………………………………………. 325

قواعد العربية ومعضلة تبسيطها………………………………. 327

أي تاريخ ندرّس……………………………………………………. 330

شخصيات تجسّد معاناة الكاتبة……………………………….. 331

هل الشرّ من طبيعة الحياة ومرادف لها…………………….. 332

لا يهدأ بغض بالبغض…………………………………………….. 334

ف3:وحيدة في الطبيعة……………………………………………… 337

– إمرأة تفرغ ذاتها على الورق……………………………………. 339

نصف حياة في سطور ونصف بين السطور…………………… 341

ثالوث الكتابة: إمرأة وحيدة في الطبيعة……………………… 342

معرفة أساسها الإحساس…………………………………………. 344

شعر يُشعر القارئ أنه كتب له وحده……………………….. 347

أميرة نائمة تنتظر الأمير…………………………………………… 348

الخيانة تجربة وشِعراً…………………………………………….. 350

شِعر يزاوج بين الحسّية… والروحانية…………………………. 353

غزل صوفي………………………………………………………….. 355

شاعرة تلتقط أدق القوانين الكونية……………………………. 357

نصّ ينفتح على قراءات متعدّدة……………………………….. 359

ف4:الشِعر والشطح:مقارنة بين نموذجين………………………. 361

– خواطر شعرية وشطحات صوفية……………………………… 363

الشطح ولغة التضادّ……………………………………………… 364

معراج الصوفية ومعاريج الشُعراء…………………………….. 368

– الحياة بين حلم ووهم……………………………………………. 370

الواقع والحلم حقيقة واحدة…………………………………… 372

– وحدة الاختبار أساس التناص…………………………………… 373

– النصّ حمّال أوجه وتأويلات مختلفة………………………….. 374

– نقدات وملاحظات………………………………………………… 375

– مازوشية امرأة……………………………………………………… 376

– القافية ليست عنصراً ضرورياً في الشعر………………………. 377

– سكيزوفرنيا اللغة بين الفصحى والمحكية…………………….. 378

– خاتمة………………………………………………………………… 381

ملحق 1:كتابات وكلمات للدكتور لويس صليبا…………………………. 383

– فصل 1: الموت سراب ووهم غياب……………………………. 385

– فصل 2: سَفرة نحو الفرح……………………………………….. 393

مجلّد يجمع ما نشر وما لم ينشر……………………………….. 394

نصوص تنتظر مجلّداً ثانياً……………………………………….. 395

في عمق الألم تجد الفرح…………………………………………. 396

– فصل 3: البطريرك الحويك ولبنان الكبير…………………….. 397

– الحويك ولبنان الكبير: مرادفان…………………………………. 398

– الحويك هو المؤسّس الحقيقي وليس غورو………………….. 399

– الحويك بين التكتيك والستراتيجيا……………………………… 401

ف4:عبود عبود ثالث العلمين…………………………………….. 403

– المختار عبود عبود مؤسّس دار الجيل…………………………. 404

– عبود عبود: المختار كما كنّا نسمّيه…………………………….. 405

– فصل 5: الثروة النفطية في لبنان……………………………….. 407

– الثروة بين النعمة والنقمة………………………………………. 408

– أكلت الجبنة يختلفون على جلد الدب……………………….. 409

الشعب الذي ينتخب الفاسدين شريك فساد……………….. 410

– فصل 6: د. لويس صليبا/سيرة مفصّلة………………………… 417

ملحق 2:مقالات وبحوث في كتب د. لويس صليـبا…………………………… 429

– فصل 1: جبران النبي السابق……………………………………. 431

– فصل 2: رسالة في كتاب أديان الهند…………………………… 439

– فصل 3: عندما يذوب الشِعر رقة وعذوبة…………………… 441

– فصل 4: جمال الحب المحرّم……………………………………. 449

– فصل 5: سياحة في عالم الشِعر والروح والوجدان…………… 461

– السياحة الشعرية…………………………………………………. 463

– السياحة الروحية………………………………………………….. 466

– السياحة الوجدانية……………………………………………….. 473

– الخاتمة………………………………………………………………. 478

– فصل 6: سياحة على ضفاف الشِعر… والذات………………. 479

– وفي المشهد الثاني من نفس اللوحة…………………………….. 486

– فصل 7: غلطة الشاطر بألف……………………………………. 497

لبنان الكبير: غلطة الشاطر بألف؟!!!………………………….. 498

1 – الأسلوب…………………………………………………………. 500

لكل فريق مطابعه وكتبه………………………………………… 506

وادي النصارى………………………………………………………. 507

– فصل 8: رسالة رامز………………………………………………. 516

– فصل 9: رسالة عن المونسنيور الحايك………………………… 517

– مكتبة البحث……………………………………………………… 519

– قائمة المختصرات…………………………………………………… 533

– فهرس الصور……………………………………………………….. 535

– فهرس التراجم في الحواشي……………………………………….. 537

– المحتويات…………………………………………………………… 538

دار بيبليون

دار بيبليون