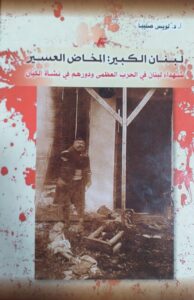

غلاف ومقدّمة كتاب “لبنان الكبير المخاض العسير: شهداء لبنان في الحرب العظمى ودورهم في نشأة الكيان”/ تأليف لويس صليبا

المؤلّف/Auteur : بروفسور لويس صليبا Prof Lwiis Saliba

أستاذ محاضر ومدير أبحاث في علوم الأديان وتاريخ المشرق ولبنان

عنوان الكتاب : لبنان الكبير: المخاض العسير

شهداء لبنان في الحرب العظمى 1914-1918 ودورهم في نشأة الكيان

Titre : Grand Liban: Les Martyrs du Liban 1914-1918

صورة الغلاف : والد يشنق نفسه في بيته وسط جثث أولاده وزوجته، من مجموعة التقتها المؤرّخ إبراهيم نعوم كنعان (1887-1984). راجع فهرس الصور في آخر الكتاب.

عدد الصفحات : 405ص.

سنة النشر : طبعة ثانية: 2020، طبعة أولى 2020 صدرت بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى للبنان الكبير 1920-2020

الناشر : دار ومكتبة بيبليون

طريق الفرير-حي مار بطرس-جبيل/بيبلوس، لبنان.

Tel: 09/540256 M: 03/847633 F: 009619546736

Byblion1@gmail.com www.DarByblion.com

2020©-جميع الحقوق محفوظة، يمنع تصوير هذا الكتاب، كما يمنع وضعه للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ديباجة الكتاب

مدخل إلى بحوثه وطروحاته

يأتي هذا الكتاب حلقة من سلسلة بدأها الباحث بمصنّفه: “لبنان الكبير أم لبنان خطأ تاريخي؟!”. وقد عرف هذا الأخير من اهتمام القرّاء ما جعل طبعاته تتوالى وهو اليوم في طبعته السادسة. كما يأتي على عتبة الاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير 1920-2020.

وللباحث أعمال أخرى في تاريخ لبنان والمشرق، أبرزها: “صدام الأديان والمذاهب في لبنان”([1]) و”الاغتراب اللبناني ملحمة أم مأساة”([2]) و”الدولة الإسلامية من منظور مسيحي”([3]) وغيرها. وكلّها تندرج ضمن مشروعٍ بحثيّ تاريخيّ من أبرز أهدافه أمران:

1-القراءة النقدية الموضوعية لتاريخنا.

2-الدقّة أو بالحري التدقيق في روايات هذا التاريخ وتمحيصها.

ماذا عن الهدف الأوّل: القراءة النقديّة. أردتُ أن أقول قراءة حياديّة أو محايدة، عوض القول قراءة موضوعية. ولكن الحياد ليس محموداً في قضايا الوطن، لا سيما قضاياه الكبرى. وهل يمكن للإنسان اللبناني مثلاً أن يبقى على حياد في القضيّة الفلسطينية ومسألة الصراع مع إسرائيل؟! أو أن يعرض لقضيّة شهداء لبنان والعرب في الحرب الكبرى من دون أن يذرف وإن دمعة واحدة على خيرة رجالات الوطن ومفكّريه وأعلامه الذين قضوا على المشانق؟!

ولكن ما المقصود ب”قراءة نقدية موضوعية” لتاريخنا؟!

تعوّدنا في عالمنا العربي هذا أن تكون قراءتُنا لتاريخنا، وكتابتنا له كذلك، دوماً قراءة دفاعيّة وتبريريّة: ندافع عن كلّ ماجرياته بلا استثناء، ونبرّر الخطأ والذلّات عوض أن نُقرّ بها ونعترف!

آن لنا أن نكفّ عن التعامي عن الأخطاء والذلّات، وأن نتعلّم أخذ العِبر والدروس من هذا التاريخ، فهي أبرز فوائد هذا العلم. أو أقلّه أن نرويه بشيء من الموضوعيّة ذاكرين ما لنا وما علينا في آن، وغير مكتفين بذكر المناقب والتعتيم على المثالب!

ولا مناص في قراءة هذا التاريخ وكتابته من طرح الأسئلة الجذريّة، وإن كانت تهزّ بعض المسلّمات وتصدم بعض الذهنيّات. فأيّ ضيرٍ مثلاً في دراسة حقبة لبنان الكبير من أن يُطرح السؤال: هل كان ذاك خياراً صائباً، أم هو خطأ لا زلنا نجرجر ذيولَه وتداعياته. كتابنا “لبنان الكبير أم لبنان خطأ تاريخي؟!” رفض بعضهم حتى عنوانه، فكيف البحث في المسألة؟! وقال كان عليك بالحري أن تضع عنواناً مثل “لبنان ليس خطأً تاريخيّاً”. وما طرحهم هذا سوى مثلٍ معبّر عن الذهنيّات اللاعلمية والضيّقة، عقليّات تجعلنا نراوح دوماً مكاننا، وتحول دون التقدّم والسير في رَكْب الحضارة والحداثة.

نقول قراءة نقديّة “موضوعية” بمعنى أن لا تُخلط الكتابة التاريخيّة بالمواعظ، ولا حتى باستخلاص العِبَر، ولكن أن لا تُحجِم بالمقابل، وبعد السرد الموضوعي المحايد، عن طرح إشكاليّات وتساؤلات جذريّة. ولنضرب على ذلك مثلاً هو بالحريّ من صُلب موضوع كتابنا. ينقل ب2/ف5 (فق: رفيق سلّوم يغفر) عن فالح رفقي أتاي مرافق جمال باشا تعليقَه أو بالأحرى موقفه من اللبنانيين وخنوعهم وخضوعهم للسفّاح إذ يقول عند مغادرته موطننا: “هذا اللبنان الجبان والصَبور المحصور بين البحر وسكّة الحديد”([4]) وينقل عن تقرير دبلوماسي فرنسي قوله: “اللبنانيّون لا يتمرّدون بتاتاً. طلبوا منّا ذات يومٍ أسلحة فأعطيناهم، وعوض أن يستخدموها للثورة باعوها للبدو”. ويضيف قائلاً عن اللبنانيين السريعي النسيان والذين لا يسائلون المسؤولين ولا يحاسبونهم : “إذا كان يكفي 15 يوماً في باريس كي ينسى المرء كلّ شيء، ففي الشرق لا يحتاج المرء حتى إلى 15 ساعة”!

حكم أتاي هذا وتقييمه للّبنانيين حريّ أن يكون مدعاة تفكّر وتبصّر. هي سمةٌ في هذا الشعب لا تزال راسخة فيه: شعبٌ لا يثور ولا يحاسب ينسى بسرعة. الجماهير “الغفورة” لا الغفيرة كما قال الفنّان فيلمون وهبي. وثمّة سؤالٌ بديهيّ يطرح هنا: لو ثار شعبنا يومها على السفّاح والأتراك الذين جوّعوه وشنقوا صفوة مفكّريه، هل كان دفع ما دفعه من ضريبة دم باهظة الثمن؟ نحو مئة ألف ماتوا من الجوع، عشرات أعدموا، ومئات قُتلوا على الجبهات بعد التجنيد الإجباري!

اللبنانيّون لا يثورون، وإن انتفضوا فسرعان ما يمكن تنفيسُ غضبهم واحتقانهم، هذا ما تحقّق الكثيرون منه بعد تحرّكات أزمة النفايات صيف 2015، وإثر حرق المواطن جورج زريق نفسه عند بوّابة مدرسة ابنته في 8/2/2019، وغير ذلك الكثير من الأحداث والأمثلة. عندما حرق البوعزيزي نفسه في تونس (17/10/2010) أشعل ثورة الياسمين التي امتدّت شرارتها إلى أكثر الدول العربية، في حين أن حادثة مماثلة في لبنان لم تؤدّي إلى أية تداعيات! فنحن شعبٌ ينفّس غضبه في الإحباط عوض أن يحرّره في الثورة. هذه حالنا منذ أجيال، وسنبقى، على ما يبدو، طويلاً على هذه الحال!!

مجاعة أزهقت أرواح نحو مئة ألف من اللبنانيين، ولم يحرّك هذا الشعب ساكناً! وفي ذلك يقول الأديب توفيق يوسف عوّاد([5]) الذي روى أحداث هذه المجاعة في تحفته الأدبيّة الرغيف: “يا ناس لماذا تموتون جوعاً؟ قوموا! قوموا واقتلوا ظالميكم واحموا الرزق الذي يغتصبونه منكم. أتخافون أن يقتلوكم؟ ولكنّكم لا تخافون الموت أنتم، لأنّكم تموتون كلّ يومٍ بالمئات، وتنظرون إلى إخوتكم وآبائكم وأمّهاتكم وأولادكم يموتون على مشهدٍ منكم، ولا تتحرّكون، بل أنتم تخافون الحياة”.([6])وممّا يروي هذا الكتاب (ب3/ف1، فق: التنكيل بالخوري الحايك): أن جمال باشا عيّن مكان إعدام الشهيد الأول الخوري يوسف الحايك في ساحة المرجة، وليس في لبنان، ليتفادى قيام انتفاضة ما في الجبل”

يبدو أن السفّاح حسِب حساباً لثورة ما قد يشعلها اللبنانيّون عليه، أكثر ممّا حسبوا هم أنفسهم الحساب لثورة كهذه!!

هذا عن الهدف الأوّل: قراءة نقدية موضوعية لتاريخنا. ماذا الآن عن الثاني: التدقيق في الروايات ونقدها وتمحيصها، وغربلة قمحها من الزؤان. تعوّدنا في هذا المشرق أن نقرأ تاريخنا بخفّة ودون تمعّن… وأن نكتبه كذلك أيضاً. فالتدقيق وتمحيص الروايات ومقارنتها لاستخلاص الصحيح منها أو أقلّه الأقرب إلى الواقع أمرٌ شبه غائب، أو مغيّب. المؤرّخ عندنا يعتقد ثم يكتب ويدقّق، ولا يدقّق ثم يعتقد! وأي معنى لتدقيق سبقته الأدلجة أو العقيدة السياسية أو الفكرية أو حتى الدينية؟ الحكم المسبق أو العقيدة تعطّل عمل التدقيق. ولن نضرب مثلاً أو أمثلة على ذلك، فالفصل الأخير من دراستنا (ب3/ف3) حافلٌ بالأمثلة والنماذج.

وخلاصة ما ندعو إليه وما عبّرنا عنه في الهدفين الآنفيّ الذكر تختصره عبارة واحدة: “المصالحة مع تاريخنا“. فلا مصالحة حقيقية مع الذات من دون مصالحة مع تاريخنا. فمصالحتنا مع ذاتنا لا يمكن أن تتمّ بتجاهل تاريخنا وتناسيه، ولا بتحويره وتلميعه وتدوير الزوايا فيه. لأن تأثيراته تزداد خطورة عندها، شأنها شأن الأحداث المؤلمة أو الفاعلة في حياتنا: يزداد تأثيرها عمقاً كلّما عمّقنا لها الحفرة في لاوعينا، أو كلّما ألبسناها أقنعة تخفي وجهها الحقيقيّ وهويّتها. ولا سبيل إلى الحدّ من هذا التأثير، لا سيما في وجوهه السلبية، إلا بإخراجها إلى حيّز الوعي. فتاريخنا قابع في داخلنا وجاثم في وعينا الفرديّ والجماعي، وهاجعٌ في لاوعينا الفردي والجماعي كذلك. فأن نشفى من أوجاع تاريخنا وأمراضه وفواجعه حاجة ضروريّة وماسّة لشفاء الذاكرتين والوعيَين الجماعي والفردي.

ماذا الآن عن موضوع هذا الكتاب، ولُحمته وسداه؟ إنه يقارب قضيّة لبنان الكبير من زاوية محدّدة ومعيّنة: شهداء لبنان في الحرب العظمى ومدى تأثيرهم في بلورة مشروع الكيان ونشأته.

وشهداء لبنان في الحرب العالمية الأولى مسألة قيل فيها الكثير وكتب. ورغم ذلك يبقى الكثير ليقال ويكتب!

دفاعاً عن أيّ قضيّة سقطوا؟ هل ذهبوا ضحيّة استبداد جمال باشا الملقّب بالسفّاح ورغبته في الانتقام والتعويض عن هزائمه العسكرية؟

هل هم شهداء القضية العربية؟ أم شهداء مشروع لبنان الكبير الذي كان البطريرك الحويكّ يسعى إليه هو ومعظم الموارنة؟

أسئلة عديدة، وإشكاليّات كبرى. ولا يطمح كاتب هذا البحث أن يخوض غمار هذه المسألة المتشعّبة من مختلف جوانبها. فلكلّ شهيد قصّة. بل لكلٍّ قضية! وما سقط الجميع في سبيل قضية واحدة ووحيدة. ولمّا كان موضوعنا الأساسي لبنان الكبير، سنقصر بحثنا على من كانوا “شهداء لبنان الكبير”. وبالأخصّ على اثنين منهم اكتنف استشهادهم على الخشبة ملابسات عديدة سنحاول أن نجليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. إنهما الأخوان والشيخان فيليب وفريد الخازن.

لِمَ حُكم عليهما بالإعدام؟ ما هي التهم التي وُجّهت إليهما؟ وما مدى صحّتها؟ وهل ثبُتت عليهما إحداها؟ إلخ… وما حقيقة ما كانا يسعيان إليه، ويسعى زعيمهما إليه أي البطريرك الحويّك، وقد عُرفت جريدتهما “الأرز” بأنّها الناطق باسم البطرك الماروني.

وإذا كان البحث يتركّز غالباً على الخازنيَين، فهو لا يقتصر عليهما. فنخلة باشا مطران، على سبيل المثال لا الحصر هو الآخر شهيد لبنان الكبير، وقد طالب بصراحة بضمّ البقاع إليه. ولقي مصيراً أسود قاتماً بسبب مطالبته هذه، كما نروي في ب3/ف1. ولكن ما بالنا نستبق الحديث عن مواضيع الكتاب وإشكاليّاته ومباحثه؟! فخير لنا أن نعرضها وفقاً لتتابعها وتسلسلها في الأبواب والفصول.

الباب الأوّل (ب1): نحو الحرب العظمى وتداعياتها: كيف دخل لبنان في هذا الكابوس المرعب، وكيف استيقظ بين ليلة وضحاها ليجد الجيش التركي قد احتلّ أراضيه، وعلّق العمل بنظامه الخاصّ.

والفصل الأول ب1/ف1: وثائق القنصليّة الفرنسية في بيروت. حُكي الكثير عنها وتضاربت الآراء! ولا يمكن مقاربة مسألة شهداء لبنان في الحرب العظمى من دون حسم الجدل في هذه المسألة: لِمَ بقيت الوثائق في القنصليّة، ولم تُتلف؟! ومن الذي دلّ الأتراك عليها؟ فبين اقتحامهم للقنصليّة، وبداية الملاحقات والاعتقالات ما يقرب السنة. أسئلة كثيرة حاول البحث ان يجيب عنها استناداً إلى وثائق الخارجية الفرنسية في هذا الشأن ولا سيما مراسلات وزير الخارجية أرستيد بريان والسفير الفرنسي في الولايات المتّحدة. أمّا من أرشد الأتراك إلى الوثائق المخبوءة في القنصلية فهو ترجمانها الأوّل فيليب زلزل. وقد زلزل لبنان وسائر المشرق بفعلته هذه، فسيق العشرات إلى الديوان العرفي، وعُلّق أكثرهم على أعواد المشانق. ويفنّد ب1/ف1 الروايات، ويدقّق في المعلومات والمعطيات، كي يخرج بمحصّلة هي أقرب ما يمكن إلى الوقائع.

الفصل الثاني ب1/ف2: “الأخوان فيليب وفريد الخازن شهيدا لبنان الكبير”. إنه مدخلٌ إلى عالم الشهيدَين الخازنيَين: سيرة ومؤلّفات كلّ منهما، وعرض لكتبهما المشتركة. ويطرح هذا الفصل السؤال: لِمَ أعدم هذان الشقيقان؟ وهل في سيرتهما وكتاباتهما ما يبرّر هذا الحكم؟ أو أقلّه يوضح سببه؟

إيمانهما بلبنان كياناً مستقلّاً، راسخاً كان، لا يتزعزع. وقد عبّر عنه الكتاب الذي وضعه فيليب 1910 “لمحة في استمرار استقلال لبنان”، وكان سبباً بارزاً في اعتقاله وإعدامه. وقُرْبهما من فرنسا أمرٌ لا يرقى إليه الشكّ، وقد وُجد بين وثائق القنصلية تقرير للقنصل كوجاك يشيد بفريد ويوصي به. وكان هذا التقرير السبب المباشر للاعتقال.

ويقدّم ب1/ف2 عرضاً نقديّاً لمجموعة المحرّرات السياسية التي قام الأخوان بتعريبها ونشرا منها ثلاثة أجزاء قبل بداية الحرب، وكم اغتاظ الأتراك من ترجمة هذه الوثائق ونشرها، لا سيما وأنّها تدينهم مباشرة وتُظهر تورّطهم في مذبحة الجبل 1860 وغيرها.

والباب الثاني ب2: “وثائق تاريخية بشأن شهداء لبنان الكبير”، يستنطق الوثائق والأصول التاريخيّة ليكشف النقاب عن الكثير من الوقائع والحقائق. والوثيقة المكتوبة تبقى المستند الأساسي لكتابة التاريخ، وبضياعها يضيع هذا الأخير. وبعض ما يُنشر في هذا الباب غير معروف، وأكثره لم يحلَّل بعد كما يجب، ولم يُتفحّص لاستخراج كلّ ما يحوي من معطيات.

والفصل الأوّل ب2/ف1: “رسائل فريد الخازن بشأن نفي أخيه“. رسالتان كتبهما الخازنيّ في آب 1915 إلى صديقه أسد الدحداح طالباً توسّطه للحصول على قرضٍ يمكّنه من السفر عند أخيه فيليب المنفي إلى دمشق. وتسلّط الوثيقتان أضواءً على الإعانات والتحويلات المالية التي كانت تصل خلال الحرب من المهاجرين إلى أميركا، والشبكة التي أنشئت في هذا الصدد، ودور المطبعة الأميركية في بيروت في هذا الأمر. ونقرأ في الرسالتين عن المرابين وكيف ابتزّوا اللبنانيين أثناء الحرب وجنوا الثروات الطائلة، ومصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ.

والفصل الثاني: ب2/ف2: “قدّاس الفصح في سجن عاليه“، يورد شهادتان للخوري يوسف الخوري المؤتمن على وصية الشهيدَين الخازنيَين. يصف في الأولى المجاعة التي فتكت بالألوف، ويروي كيف استطاع الاتّصال بالخازنيَين في سجنهما في عاليه، ويحدّثنا عن نظرة الأتراك إلى الموارنة، فالماروني خائن وجاسوس وإن أثبتَ العكس. أما الوثيقة الثانية فيروي فيها هذا الكاهن كيف أقام قدّاس الفصح في سجن عاليه، ويتحدّث عن توزيع السجناء الطائفي، وعن تقواهم وأكثرهم كان ينتظر الموت بين ليلة وضحاها.

والفصل الثالث ب2/ف3: “بيانات جمال باشا عن ضحاياه الشهداء”، عشيّة إعدام كلّ قافلة أصدر السفّاح بياناً لينشَر في الصحف صبيحة يوم الإعدام، ويبرّر هذه الفعلة الشنيعة. ويورد ب2/ف3 البيانَين مفنّداً ما جاء فيهما، مظهراً كيف خلط المجرم جمال بعض الوقائع بالكثير من الأوهام والمزاعم، ومبيّناً أن المحكمة العرفية كانت مجرّد ألعوبة بيديه وغطاء لأحكام تعسّفية ابتغى منها إرعاب الناس وتغطية فشله المزدوج والمتكرّر في الحملة على قناة السويس. ويتوقّف ب2/ف3 عند أبرز الردود على بيانات السفّاح وهو ذاك الذي كتبه ونشره الشيخ رشيد رضا، فيورد هذه الوثيقة التاريخية المفصّلة والتي تغني عن أيّ تفنيد آخر لادّعاءات جمال وافتراءاته، ويعقّب عليها.

والفصل الرابع ب2/ف4: “نماذج من تحقيقات الديوان العرفي“، مخصّص لنصّ استنطاق الشهيد فريد الخازن. ويبيّن أن المحاكمات كانت بمثابة مسرحية، والحكم معروف مسبقاً. ففريد لم يُستجوب سوى مرّة واحدة يتيمة، أما شقيقه فيليب، فلم يكلِّف المحقّقون أنفسهم عناء استجوابه، ولِمَ يفعلون، والنتيجة معروفة سلفاً؟! ويظهر استنطاق فريد أن المحقّقين نسبوا إليه تقريراً وجد في القنصلية لم يوقّع هو عليه، وأنكر أية علاقة له به. ورغم أن المحقّقين لم يستطيعوا تأكيد نسبة التقرير المذكور لفريد فقد أصرّوا على هذه النسبة، وكان مستندهم الأساسي في الحكم بالإعدام عليه! أمّا فيليب فكانت الذريعة لإعدامه كتابه “لمحة تاريخيّة في استمرار استقلال لبنان”. والغريب أن المحقّقين لم يسألوا المتّهم المفترض أي فيليب عن كتابه، وإنّما اكتفوا بسؤال أخيه فريد عن الكتاب!! حقّاً إنه لأمرٌ غريب عجيب. وفي وثيقة فريد الخازن هذه معطيات تاريخية مهمّة عن محاولة السفّاح إرغام البطريرك الحويّك على الاستقالة، وعن أجواء محاكمات شهداء القافلة الثانية 6 أيار 1916، وكان الإفراج عنهم هو المنتظر إذ لم تستطع المحكمة أن تجرّمهم بشيء، ورغم ذلك قلب السفّاح الأحكام، وحوّل البراءة إلى إعدام!!

والفصل الخامس ب2/ف5: “الخازنيّان في ساعاتهما الأخيرة: شهادة حبيب أسطفان”. وأسطفان هو الكاهن الذي رافقهما حتى أعواد المشانق. وهو أديب وشاعر، وشهادته تحفة أدبية نفيسة. لكن ب2/ف5 يركّز بالحري على ما فيها من معطياتٍ تاريخيّة: المواجهة مع الضابط نور الدين: الوحش الضاري، وعين السفّاح في الديوان العرفي ومنفّذ رغباته. وتُظهّر شهادة أسطفان صورة مشرقة للخازنيَين “الفريدين” كما يسمّيهما الكاتب. استشهدا برائحة القداسة غافرين لجلّاديهما الخطايا والذنوب، وهي حال سائر الشهداء الذين تعلّموا من الناصريّ المغفرة، ومقابلة الإساءة والجريمة بالصفح والمغفرة. وفي طليعة هؤلاء سعيد عقل ورفيق سلّوم الذي أدهش جلّاديه بجرأته ومحبّته! وينتهي ب2/ف5 بقصيدة عصماء لأسطفان “جلاء الترك”، تناقلتها الألسن، وكانت حديث الناس يومها، ويتوقّف عند أبرز ما حوت من معطيات تاريخيّة.

والباب الثالث والأخير ب3: إشكاليّات تثيرها مسألة الشهداء، يتوقّف عند جملة مسائل طُرحت خلال البحث، وكان لا بدّ من التمعّن فيها وجلاء الكثير من غوامضها.

والفصل الأول ب3/ف1: “شهداء لبنان في توزيعهم الطائفي“. شهداء القافلة الأولى (آب 1915) كانوا كلّهم مسلمين، ما أثار نقمة عارمة في طول العالم الإسلامي وعرضه. فكيف يدعو الأتراك وسلطانهم المسلمين إلى الجهاد، وهم يفتكون بصفوة مفكّري الإسلام ووجهائه في بلاد الشام؟!

كان لا بدّ من موازنة ضحايا السفّاح المسلمين بآخرين مسيحيين لامتصاص النقمة المتفشّية. فكانت وثائق القنصلية الفرنسية في بيروت هي المخرج من المأزق. فمنها استمدّ الأتراك مسوّغاً، وإن واهياً، للفتك بعدد من وجهاء المسيحيين ومفكّريهم. وذلك بحجّة التعامل مع فرنسا والعمالة لها. والمفارقة هنا تكمن في أنّ السفّاح كان أوّل المتعاملين مع فرنسا، وسارع إلى زيارتها بعد نهاية الحرب!! ومَن مِن الوجهاء في لبنان وسوريا لم تكن له اتّصالات بدولة كبرى أو أكثر، لا سيما وأن هذه الدول كانت هي الضامنة لنظام متصرّفية جبل لبنان، وكانت تتدخّل في كلّ كبيرة وصغيرة فيه على مرأى ومسمع من الدولة العثمانية.

وهكذا “حشر” السفّاح في قافلة الشهداء الثانية (6 أيّار 1916) التي ضمّت 21 شهيداً أربعة مسيحيين. ولكن بقي المسلمون هم الأكثرية الساحقة بين الشهداء. فجاءت القافلة الثالثة (6حزيران 1916) لتطيح بمفكّرَين ووجيهَين لبنانيين مسيحيَين هما فيليب وفريد الخازن بحثاً عن توازن طائفي مفقود.

“توازن إيجون” قالها جمال باشا مبرّراً فعلته الأخيرة هذه، وردّاً على من حاول التوسّط للشيخَين! ولا نزال إلى اليوم نقع ضحيّة هذا التوازن المقيت والذي عُمّم ليشمل حتى الإعدامات!

وتبقى طريقة الفتك بنخلة باشا مطران الذي طالب بإعادة ضمّ البقاع إلى لبنان، والتمثيل بجثّته، ورميها قطعاً في بركة ماء وصمة عارٍ على جبين تركيا عبر التاريخ. وقد حاولت من خلال التشهير به إثارة النعرات الطائفية، وكادت مذبحة دمشق 1860 تتكرّر يومها لو لم يتدارك العقلاء ذلك قبل فوات الأوان.

والفصل الثاني ب3/ف2: “شكيب أرسلان أمير الأدوار والمواقف الملتبسة” يدرس مسألة حسّاسة أثيرت غالباً عند كلّ بحث في قضيّة الشهداء: هل كان للأمير شكيب أرسلان المتقلّب الولاءات، والمتعدّد الديانات والمعتقدات دورٌ ما في التحريض على الفتك بهذا أو نفي ذاك؟

تضاربت الآراء في هذا الشأن. فكثر المدافعون، وتكاثر المتّهمون المُدينون. ومن جديد هذا الفصل ذي الموضوع القديم الاستناد إلى مذكّرات أوهانس باشا متصرّف جبل لبنان (1913-1915) للتدقيق والتفنيد. والمذكّرات هذه لم تنشر إلا سنة 2003. لذا لم يتسنَّ لأكثر الباحثين الاطّلاع عليها، والاستناد إلى شهادتها ومعطياتها.

ويؤكّد متصرّف جبل لبنان السابق أن أرسلان هو من وضع لائحة بأسماء من عمد السفّاح إلى نفيهم مع بداية الحرب. وأكثرهم من أخصامه. وبشأن الخازنيَين، كان الأرسلاني على خصومة معهما تعود إلى رفضهما القاطع تمثيل لبنان في مجلس المبعوثان، وكان طامحاً إلى أن يكون هو الممثّل. وهو، وإن لم يوْقِع بهما، فلم يحرّك ساكناً لمساعدتهما على الرغم من الصداقة الوطيدة التي ربطته بالشيخ رشيد الخازن والد زوجة فريد. وبالمقابل فقد أنقذ سليم المعوشي من حبل المشنقة لأنه لو وقَع كان سيوقِع معه شقيق شكيب الأمير عادل أرسلان الذي وقّع معه على عريضة مرفوعة إلى الدول الكبرى تطالب بإعادة البقاع إلى لبنان. ووجدت نسخة من هذه العريضة بين وثائق القنصلية الفرنسية في بيروت!

وشكيب أرسلان، بنقله السهل والسريع للبارودة من كتف إلى كتف، يبقى إلى يومنا هذا، وبلا منازع، أمير المواقف والأدوار الملتبسة في تلك الحقبة.

والفصل الثالث والأخير ب3/ف3 يطرح مسألة أثيرت في هذه المقدّمة: إنها مشكلة المصادر والمراجع، وما تفتقر إليه من دقّة وموضوعيّة. ولو شاء الباحث أن يفنّد ويناقش كلّ المصادر والمراجع التي استند إليها ويبيّن أغلاطها لأحوجه الأمر إلى وضع مصنّف كامل يفوق هذا حجماً. لذا اقتصر على تفنيد مرجعين:

الأول ذو نزعة قوميّة عربية، ونعرة تعصّبية إسلامية، والثاني ذو توجّه لبناني-مسيحيّ. فساطع الحصري الذي عاصر قضيّة الشهداء وتابع تفاصيل استشهادهم نراه في الحديث عنهم يخبط خبط عشواء! فمقالته التي استند إليها أكثر الباحثين في هذا الموضوع حوت كمّاً هائلاً من المغالطات، واتّصفت بنعرة تعصّبية إسلامية واضحة. وهي بذلك مثالٌ ونموذج لكثير غيرها. وليس التعصّب مقصوراً على الباحثين المسلمين والعروبيين، فالنموذج الثاني الذي يفنّده ب3/ف3 يُظهر أن التعصّب والرؤية الأحادية الجانب ليست حِكراً على فريق دون آخر!

وختاماً: هي جولة ثانية في لبنان الكبير، وخلفيّات نشأة هذا الكيان، والثمن الباهظ الذي دُفع في سبيله. فهل نستمرّ نفرّط بما ضحّى الآباء والأجداد بدمائهم ومُهَجهم من أجله؟!

على عتبة المئوية الأولى لهذا الكيان لا بدّ من إطراقة تأمّل وتبصّر في الأمس الذي شهد ولادته ونشأته كي نعي حاضرنا ونجتهد في سبيل غدٍ أفضل منه. وعسى هذا الكتاب يتيح لقارئه شيئاً من ذلك.

Q.J.C.S.T.B

باريس في 1/6/2019

[1] -صليبا، د. لويس، صدام الأديان في لبنان: شهادة من الماضي عبرة للآتي، دراسة وتحقيق وملاحق لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان لميخائيل مُشاقة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2007، ط3، 2018، 634ص.

[2] -صليبا، د. لويس، الاغتراب اللبناني ملحمة أم مأساة دراسة وتذييل لكتاب تاريخ المهاجرة اللبنانية مع دراسة لأوضاع المسيحيين في الولايات العثمانية، ط1، 2008، ط2، 2015، 590+220ص.

[3] -صليبا، د. لويس، الدولة الإسلامية من منظور مسيحيّ دراسة لكتاب الأزاهير المضمومة في الدين والحكومة لأمين صليبا ولدور الأرثوذكس في الحكم الفيصلي 1918-1920، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2005، ط3، 2015، 400ص

[4] -المقصود أوّل خطّ لسكّة الحديد في لبنان ويعود افتتاحه إلى سنة 1895، وقد تمّ هذا الافتتاح باحتفالات ضخمة تزامنت مع الاحتفال بعيد السلطان عبدالحميد الثاني. أنشأت هذا الخطّ “شركة الخطوط الحديدية العثمانية” وهو يربط بيروت بالشام، ومن ثمّ بحوران وصولاً إلى البيره. وكان يملك هذه الشركة الضابط الفرنسي المتقاعد والمقيم في بيروت الكونت إدمون دو بيرت لويس. وكانت الشركة قد حصلت على امتياز إنشاء واستثمار سكّة حديد من السلطنة العثمانية. أمّنت هذه السكّة الحديدية مرفأً لمدينة دمشق، وطوّرت المبادلات التجارية بين المدن التي وصلتها. وكان النقل يتمّ قبلها عبر البغال وتستغرق الرحلة نحو ثلاثة أيّام. وبعد سكّة بيروت دمشق بدأ العمل على خطّ الشام حماه 1895. وبعد تعثّر أمور الشركة المذكورة اشترى 1901 امتياز الخطّ البنك العثماني وهو مؤسّسة ماليّة أوروبية يموّلها فرنسيّون. وحصل هذا البنك على امتياز إنشاء خطّ طرابلس حماه 1910، كما موّل إنشاء خطّ رياق حماه وافتتحه 1902.

[5] -توفيق يوسف عوّاد (1911-1989)، ترجمنا له في كتابنا الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني، ب2/ف1.

[6] -عوّاد، توفيق يوسف، الرغيف، بيروت، مكتبة لبنان، ط16، 1980 ص10.

دار بيبليون

دار بيبليون