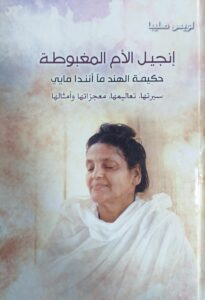

غلاف ومقدمة كتاب “إنجيل الأم المغبوطة: حكيمة الهند مآ أنندا مايي سيرتها، تعاليمها، معجزاتها وأمثالها” /تأليف لويس صليبا

المؤلف/المعرّب Auteur: لويس صليبا Lwiis Saliba

مستهند وأستاذ وباحث في علوم الأديان

عنوان الكتاب : إنجيل الأمّ المغبوطة

قدّوسة الهند مآ أنندا مايي: سيرتها، تعاليمها، معجزاتها وأمثالها

Titre :Evangile de la Mère Divine

Mâ Ananda Mayi: Biographie et Enseignements

عددالصفحات:500 ص

سنة النشر: طبعة أولى 2020

الناشر: دار ومكتبة بيبليون

طريق الفرير، حي مار بطرس، شارع 55، مبنى 53، جبيل/بيبلوس-لبنان

ت: 09-540256، 03-847633، ف: 09-546736

2020©-جميع الحقوق محفوظة، يمنع وضع هذا الكتاب للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونية.

Byblion1@gmail.com www.darbyblion.com

ديباجة الكتاب

مدخل إلى بنيته ومتونه

شكرٌ وتقدير

يودّ المؤلّف أن يعبّر عن أصدق عواطف شكره وامتنانه لعددٍ ممّن ساعد على إخراج هذا السِفر إلى الوجود:

-وأوّلهم أستاذه، وتلميذ مآ وسوامي فيجاينندا، المستهند البروفسور والكاتب جاك فينيو Jacques Vigne الذي رافق مشروع هذا الكتاب منذ البداية، ووفّر له الدعم بمختلف وجوهه.

-المستهند الدكتور قيس غوش الذي قرأ مسودّات هذا السِفر وأبدى عدداً من الملاحظات القيّمة.

-الأستاذ Christopher Pegler على توفير الصوَر المستخدمة في الكتاب. وكذلك Swami Nityananda Giri والكاتب والمصوّر الراحلRichard Lannoy (1928-2016) على السماح بنشر صوَر مآ التي تزيّن صفحات هذا المصنّف.

Q.J.C.S.T.B.

ارتسمت فكرة هذا الكتاب ومشروعه في ذهن مؤلّفه، كاتب هذه السطور، للمرّة الأولى منذ أوّل زيارةٍ له إلى مقام حكيمة الهند مآ انندا مايي (ماتاجي أو مآ كما يسمّيها مريدوها، وكما ستسمّى وسيشار إليها في هذا المصنّف) في كنكال/هاريدوار-الهند وقد روى وقائع هذه الزيارة وعرَض لجوانب بارزة من تعليم مآ في كتاب سابقٍ له.([1])وعرْضُه هذا كان ولا يزال حتى صدور هذا الكتاب النصّ شبه الوحيد عن سيرة مآ وتعاليمها في العربية. ([2])

علماً أنّه يكاد لا يخلو أيّ كتابٍ في الدراسات الهندية لهذا المريد المستهند من ذكرٍ أو صورةٍ لمعلّمته مآ([3])

وجاءت الانشغالات الحياتية والأكاديمية العديدة لتحول دون الوفاء بدَينه هذا لمعلّمته الكبرى، وكم هو سعيدٌ اليوم أن يقضي مجدّداً بصحبتها، وفي حدائق تعاليمها النيّرة، ردحاً وافياً من الزمن، ويفي بالتالي، وعبر هذا المصنّف، بعضاً ممّا لها عليه.

سِفرٌ يحوي زبدة بشارة مآ

واستغرق التحضير لهذا السِفر سنوات عديدة كان الكاتب يعود فيها إلى مصادر سيرة مآ وتعاليمها في الإنكليزية والفرنسية والألمانية والهندية، يطالع وينتقي حتى تجمّعت لديه أنطولوجيا واسعة انتُخبت من عشرات المصادر التي كتبها أقرب المقرّبين إلى ماتاجي من مريدين وتلامذة هنود وغربيين، فباشر بتعريبها تدريجيّاً، وهكذا تلبور، شيئاً فشيئاً، مشروع هذا الكتاب.

وتابع المؤلّف ترجمة ما ينتخب من روايات وتعاليم، فكانت بمجموعها أشبه بإنجيلٍ لـ مآ، فهي تدور حول المحاور التالية:

1-سيرة مآ وفق التسلسل الزمني.

2-أخبار وأحداث وقصص من سيرتها.

3-روايات عن معجزاتٍ من شفاءاتٍ وغيرها.

4-منتخبات من تعاليمها وحِكَمها.

5-القصص والحكايات والأمثال التلقينية التي كانت ترويها.

والمَحاور هذه صارت لاحقاً عناوين أبواب هذا الكتاب، وهي في الوقت عينه العناصر الأساسية المكوّنة لأي إنجيل أكان نصّاً قانونيّاً، أم من المنحولات، ومن هنا تسمية الكتاب واستخدام عبارة إنجيل في عنوانه، لا سيما وأنّ هذا المصطلح تجاوزَ مدلولاتِه الكتابية والبيبلية الضيّقة ليعني عموماً الكتاب الأساسي، فكثيراً ما يرى القرّاء كُتباً بعناوين مثل: *إنجيل بوذا*، *إنجيل الصهيونية*([4]) وغير ذلك من عناوين.

والمقصود في استخدام هذه التسمية في عنوان هذا السِفر أنه يحوي زبدة “بشارة” مآ من سيرة وتعاليم إلخ. وكان العنوان كالتالي:

*إنجيل الأمّ الإلهية*

قدّوسة الهند: مآ أنندا مايي: سيرتها، تعاليمها،معجزاتها، وأمثالها

فأكثر الهنود، وخصوصاً أتباع مآ ومريدوها الغربيون والشرقيون، يعتبرونها تجسّداً للأمّ الإلهية. يقول تلميذها سوامي فيجاينندا ملخّصاً هذه النظرة التقديسيّة الهندويّة-الغربية لـِ مآ: “مآ أنندا مايي لم تكن مجرّد كائن بشري وحسب، بل كانت، بلا أي ريب، تجسّداً للألوهة”([5]).

وفي حديث مآ عن نفسها إشاراتٌ واضحة إلى ذلك (أنظر ما نقله عنها الحكيم يوغانندا ب2/ف29، وب4/ف2، وب4/ف6)، لكن المؤلّف عدل عن استخدام عبارة *الأمّ الإلهية* في العنوان كي لا يكون هذا الأخير عائقاً يحول دون اطّلاع الكثيرين على الكتاب بسبب عنوانه الذي قد يصدم، للوهلة الأولى، الفكر التوحيدي الإبراهيمي. وإلى ذلك فرغم وضوح هذه الهوية في ذهن مآ وفي تعاليمها، وفي نظرة مريديها إليها، فهي لم تسعَ قطّ إلى مأسستها كعقيدة، لا سيما وأنّها طالما علّمت وكرّرت: “حيث هناك عقيدة لا يمكن أن يكون فهمٌ كامل” (ب4/ف4)، و”حيث هناك عقيدة، هناك محدوديّة”

وكان بودّ الكاتب أن يرويَ الأحداث وينقلَ التعاليم كلّها متسلسلة تسلسلاً تاريخيّاً، أو ضمن حدّ أدنى من تسلسلٍ زمني يحافظ على تتابعٍ ما، وشيئاً من حبكة قصصيّة. فيؤلّف بالتالي إنجيلاً حقيقيّاً لـ مآ يتضمّن العناصر الخمسة المذكورة آنفاً مدموجة ومنصهرة في إطارٍ روائيّ أو قصصيّ واحد، لكن تبيّن له مع المحاولات الأولى، صعوبة هذا الخيار التي تبلغ أحياناً حدّ الاستحالة، فكثير من الرواة، كما سيرد، اكتفوا بنقل التعليم أو سرد الخبر مجرّداً عن التاريخ والظرف والمناسبة ممّا يعقّد عملية جمع الأحداث والتعاليم في إطار تسلسلي واحدٍ، ويُحوج إلى دراسة تاريخيّة مفصّلة تنقد المصادر. وليس كلّ هذا ما يبتغيه هذا السفر الموجز الذي يحصر همّه الأساسي في رسم لوحة متكاملة وبسيطة وواضحة لهذه الحكيمة والمتصوّفة الهندية التي لم يُنقلْ، حتى اليوم، شيءٌ من سيرتها ولا من تعاليمها إلى العربية.

كتابٌ صوفيّ أكثر ممّا هو تاريخيّ أكاديميّ

لذا خلُص الكاتب، وبعد جهدٍ، إلى اعتمادِ نسقٍ موضوعي thémathique مُسقطاً من حسابه التتابع الزمني لتعسّر التدقيق فيه. والهندُ معروفة، ومنذ الأزمنة السحيقة، بعدم اكتراثها بالتدقيق في التواريخ. وليست الأخبار والروايات، عن مآ وسيرتها وتعاليمها، لا سيما ما نقله أتباعها الهنود منها، بشواذٍ عن هذه القاعدة العامّة.

وهكذا اعتُمدت العناصر الخمسة الآنفة الذكر عناوينَ لأبواب الكتاب الخمسة، ومحاور تدور حولها متونه ونصوصه. فالكاتب شاء لكتابه هذا أن يكون سِفراً روحيّاً يعرّف بـِ مآ ويروي سيرتها، ويعرض أبرز تعاليمها، ولم يشأه مصنّفاً أكاديميّاً وتاريخيّاً بحتاً يدقّق في الروايات وينقدها، كما هي عادته في سائر دراساته. وهذا لا يعني بتاتاً أنّه أهمل أن يسند الروايات التي ينقل إلى مصادرها بالدقّة المعهودة عنه، لكنه لم ينقد هذه المصادر، ولم يركّز على البحث في اختلاف الروايات بين مصدرٍ وآخر. ولعلّه يفعل ذلك في مصنّف لاحقٍ عن مآ، يدرس فيه تعاليمها، ويؤرّخ لها، ويقارنها بسائر الحكماء. إذ لم تتِح له طبيعة هذا الكتاب، وما رُسم له من هدفٍ وحجمٍ، أن يفعل ذلك. ومثلٌ على ما يقول، فأحد الرواة، وناقلي سيرة مآ الكاتب الفرنسي جان كلود مارول Marol (27/7/1947-9/10/2001) غير دقيق، وكثيراً ما يورد الحدث نفسه بتفاصيل مختلفة كمثل روايته “ذبابة على مخدّة مآ” (أنظر ب2/21، وهامش المتن المذكور فيه عنوانَيّ كتابَي مارول اللذين يُنقل عنهما).

ويبقى أن هذه الاختلافات طفيفة ولا تمسّ جوهر الحدث والعِبر المستخرجة منه. فما دامت غاية هذا السفر تقديم مذاقٍ أوّلي Premier goût للقارئ العربي عن هذه المتصوّفة الحكيمة التي تفتقر المكتبة العربية إلى أي بحثٍ أو مصنّفٍ عنها، فلا ضير ولا ضرورة لأن يغوص المؤلّف في نقد المصادر وتفنيد دقائق رواياتها.

ورُوعي في أبواب هذا السفر أن تكون متوازية من حيث المضامين ومتقاربة من حيث الحجم، وأن تتلافى التكرار رغم تداخل المواضيع. لذا اكتُفي، في هذه الحالة، بإرجاعٍ إلى ما سبق أو ما سيلي ذكره.

والباب الأول: مآ أنندا مايي سيرة موجزة.

هو في الحقيقة مألفة synthèse من مصادر فرنسية وإنكليزية وهندية ذُكرت في هوامشه. واجتهد الكاتب أن يجمع في مألفته هذه، أو بالحري تأليفه، الدقّة إلى البساطة والتسلسل التاريخي الصحيح في السرد والعرض. وأبرز هذه المصادر ثلاثة:

1-كتاب Anandamayee the Universal Mother، والمؤلّف د. باتّاشاريا Battacharya،([6]) ولعلّه من أقرباء مآ إذ يحمل اسم عائلتها، ويضع في كتابه هذا سيرة مفصّلة لـ مآ مقرونة بالتواريخ وبلوحات ملوّنة. بيد أن الكثير من هذه التواريخ ذُكرت بالتقويم الهندي فقط ما يعقّد أحياناً عملية المقارنة والتدقيق.

2-مقدّمة المستهند جان هربرت (27/6/1897-21/8/1980) Herbert وزوجته جوزيت (ت25/2/2010) لكتاب l’Enseignement de Mâ وفيها عرضٌ موجز لسيرتها. بيد أن المقدّمة هذه كُتبت في حزيران 1973([7])، أي قبل وفاتها بتسع سنوات، وهي بالتالي لا تأتي على ذكر العَقد الأخير من حياتها.

3-فصل سيرة مآ المدرج في كتاب تلميذتها بيتيكا موكرجي Mukerji عنها.([8])وكثيراً ما تغفل هذه الراوية ذكر تواريخ ما تورد من أحداث!

والمقارنة بين روايات هذه المصادر الثلاثة وغيرها أتاحت للكاتب سرد سيرة موجزة لمآ تجمع الدقّة إلى الوضوح والبساطة، ولا تدخل في تفاصيل الكثير من الأحداث المروية في الباب الثالث، بل تكتفي بأن تُرجع بدقّة إليها، وهي كذلك لا تأتي على ذكر ما نُسب إلى مآ من معجزات، بل تشير إشارات عابرة إليها، وتُرجع إلى تفاصيلها التي خُصّص لها بابٌ كاملٌ من الكتاب هو الباب الثالث.

وقُسّمت سيرة مآ إلى تسعة فصول تمثّل أبرز حقبات حياتها. وخُصّت السنوات الأخيرة منها بفصلَين الأخير منهما (ب1/ف9) يروي شهادة مرافقتها موكرجي بشأن أيام مآ الأخيرة ومراسم دفنها، وغير ذلك من تفاصيل مهمّة. ويقول المؤلّف عن هذَين الفصلَين الأخيرَين من الباب الأوّل:

كنتُ أشعر، وأنا أكتبُ عن لحظاتِ مآ الأخيرة أنّني أشهد وفاة أمّي مرّة أخرى، وأشارك في مراسم دفنها من جديد، وهي التي غادرتني منذ نحو سنة من تاريخ كتابة هذه السطور: الأسى عينه، مقروناً بسكونٍ ووقار، فهذه هي وصيّة مآ: أن نفرح لحضورها الدائم والمستمرّ بيننا، ولا نبكي على افتقاد جسدها وسطنا. فهي باقية معنا تجيب لدعاء أيّ منّا، وتشفع لنا عند علّام الغيوب. وهكذا أكونُ قد عشتُ بصحبة مآ من المهدِ إلى اللحدِ. ورويتُ عن لحظات فراقها وكأنّني ألقي بنفسي النظرة الأخيرة على جثمانها، وأودّعُها لأعود وألقاها حاضرة في عمقِ كياني ووجداني.

والباب الثاني: أحداثٌ في حياة مآ:

مآ، شأنها شأن غوتاما بوذا وسقراط ويسوع، لم تكتب، بل حتى لم تتقن القراءة والكتابة، ولم تترك بالتالي أثراً مدوّناً. بيد أن تلامذتها ومريديها الغربيين والهنود على السواء، دوّنوا ما سمعوه منها، وعاشوه معها، وعاينوه أو عرفوه عنها: أتمانندا Atmananda (7/6/1904-24/9/1985)، بهايجي Bhaïji (1880-1937)، فيجاينندا Vijayananda (26/11/1914-5/4/2010)، وكثير غيرهم كتبوا ذكرياتهم ويوميّاتهم وانطباعاتهم عنها. وقد عرف المؤلّف بعضهم عن كثب، فتتلمذ مثلاً على فيجاينندا، وأجرى معه حوارات عديدة عن مآ وتجربته معها، ونقل عنه، كما نقل عن مريدين آخرين.

وكشأن كلّ المصادر فهذه النصوص/الوثائق تتفاوتُ من حيث الدقّة والأهمّية. بعضها يذكر الحدث، أو ينقل الحكمة أو التعليم، مرفقاً بمناسبته وظرفه: التاريخ، والمكان والزمان والحيثيّة. وبعضها الآخر يغفل بعض ذلك، أو حتّى كلّه!

بيد أن المؤلّف آثر أن يكونَ معيارُ خيار النصوص الأوّل مضمونها وأهمّيتها قبل تفاصيلها وتفاصيل سندها ومناسبتها. وهو من ناحيته لم يغفل ذكر أي تاريخٍ أو مكانٍ، أو ظرف إن ذُكر. فأتمانندا تلميذة مآ النمساوية تروي دوماً ما تنقل عن مآ على الطريقة الأكاديميّة الغربية أي مقروناً بالزمكان: زمان الحدث ومكانه. والمؤلّف لم يغفل بتاتاً ذكر السند، فاسم راوية الحدث مذكور في السطر الأخير من متن كلّ رواية، أو بالحري من كلّ فصلٍ من الأبواب 2 و 3 و5. أما المصدر الذي نُقل عنه فتفاصيله مبيّنة في هامش كل رواية أو فصل. وإضافة إلى ذكر الراوي أو السند، فتاريخ الحدث أو تدوين الرواية ومكانه مذكوران بوضوح في البداية غالباً (ب3/ف17)، هذا إذا توفّرا في المصدر. وغالبيّة ما روت أتمانندا موثّقٌ ومؤرّخٌ بدقّة، فنقل كلّ ذلك عنها، وهي بالتالي مصدرٌ موثوق به ومعوّل عليه.

ومن ناحية أخرى، فنقلة الروايات قد يختلفون في بعض تفاصيل ما يروون! بيد أنّها تبقى في الجملة، وكما ذُكر سابقاً، اختلافات طفيفة. وفي حالة كهذه نقل المؤلّف عن المصدرَين ما يتّفقان عليه، وذكر المرجعَين في الهامش. (أنظر مثلاً هامش ب2/ف1).

وسلوك مآ وتصرّفاتها، كما صُورها تفوحُ بالقداسة، وترشحُ نبلاً ولطفاً ورهافة. “وصف العيش نصف العيش”، يقول المثل العربي، ومع أخبار مآ يعيش القارئ، بل يعاين القداسة مجسّدة في امرأة، وليس الخبرُ كالعيان. فالقارئ بمقدوره هنا أن لا يبقى مجرّد مستمعٍ ومخبَرٍ وحسب، بل أن يصير شاهداً خبِر القداسة وأحسّ بها من فوح عبير أخبار هذه الحكيمة القدّيسة. فهي، في الغالب، أخبار وروايات حيّة محيية تُعاش عندما تُقرأ ولها فعلها في السريرة والوجدان لا سيما لمن له أذنان سامعتان!

والباب الثالث: من معجزات مآ:

وفي الحقيقة كلّ حدث أو خبرٍ من حياة مآ يكاد يكون معجزة! لذا حار المؤلّف في تصنيف الأحداث والقصص. فقصّة الكلب الذي طُوّق عنقه بعقد (ب2/ف9)، وقصّة المريدين الذين امتنعوا عن التدخين (ب2/ف19) وغيرها كلّها أحداث ذات طابع معجِز. وكذلك قصة البرتقالات القليلة التي وُزّعت على عدد كبيرٍ من الحاضرين فلم تعوِز أيّ من هؤلاء برتقالة وتساوى العددان (ب2/ف6)، تذكّر بمعجزة تكثير الخبز والسمك في الإنجيل (متى14/13-21)، فهل هي عمل معجز، أم نشاط روتيني يتكرّر أحياناً في الأشرم؟! سؤالٌ يطرح نفسه تلقائياً. وأيّاً يكن الجواب، فلم يُؤخذ هذا الحدث كمعجزة، بل رُوي مع سائر الأحداث العادية في حياة مآ. ومثله الحدثان المرويّان في ب2/ف9 وب2/ف19. فبين المعجزات والأحداث العاديّة والطبيعيّة في حياتها خيط رفيع كثيراً ما يصعب تمييزه. وبما أن غاية البحث والباحث ليست التفتيش عن المعجزات ووضعها في رقعة الضوء، بل بالحري وضع روحانيّة مآ وتعاليمها في هذه الرقعة، لذا صنّف أحداثاً عديدة على أنّها عاديّة، وليست بمثابة كرامات. ذلك أن المؤلّف على يقين من أن المعجزات لن تزيد من مقام مآ، وغيابها لن يُنقص من قدر تعليمها وسموّه.

وفي ب3/ف1: اسمٌ لهذا الجسد، ما يستوقف الباحث ويدعوه إلى التأمّل. مآ تُظهر ذاتها الألهانية لمريدها بهايجي، نزولاً عند رغبته الملحّة والمتكرّرة. ما يذكّر بمشهد الكيتا الذي يُظهر فيه المولى كريشنا ذاته الإلهيّة لمريده أرجونا. نقرأ في هذا السفر المقدّس:

{قال أرجونا: أيها المولى إن تحسبني قادراً على رؤية ذاك الشكل، أيّها الربّ القدير، فأرني ذاتك الباقية. فقال المولى المجيد أنظُر يا ابن بريتها إلى المئات والألوف من أشكالي الإلهية المتنوّعة والمختلفة الألوان والهيئات. أنظُر إلى آلهة الشموس، وآلهة النور، وآلهة التدمير، وآلهة الأنفاس الحيويّة، وآلهة الرياح، أنظر يا سليل بهاراتا إلى هذه البدائع العديدة التي لم تُرَ من قبل. أنظر الآن، يا قاهر النوم، إلى الكون المجتمع بأسره في جسدي هذا، بما فيه من متحرّكٍ وساكن، وكلّ ما ترغب في رؤيته. لكنك لن تتمكّن من رؤيتي بعينَيك هاتين. فسأعطيك عيناً إلهية لتنظر إلى قدرتي العظيمة} (الكيتا11/4-8)([9])

وممّا نقرأ في شرح هذه الآيات: “رغم أنّ أرجونا كان صديقاً شخصيّاً لكريشنا ومن أكثر الناس علماً، لم يكن بإمكانه أن يعرف كلّ شيءعن كريشنا.” ([10])

أليست هذه تحديداً حال بهايجي كما نقرأ في ب3/ف4؟!

والخلاصة في هذا الشأن، فـ مآ لم تعنَ بإظهار ذاتها القدّوسية الإلهية كما يؤكّد مريدوها. ولم يرها سوى القليل من تلامذتها المقرّبين وعلى رأسهم بهايجي كما نقل عنه هذا السفر في ب3/ف4: من أنتِ. ذلك أن ماتاجي لم تشأ أن تؤسّس عقيدة أو مذهباً، أو طائفة تتمحور حول إجلالها وتأليهها أو حتى إكرام ذكراها، وهي التي علّمت وكرّرت مراراً أن العقيدة تحدّ وتعيق الفهم الكامل للحقائق كما ذُكر آنفاً في هذه المقدّمة.

والباب الرابع ب5: باقة من تعاليم مآ أنندا مايي وحِكَمها.

وهو الباب الذي استغرق إعداده وتحريره أطول وقت وأكبر جهدٍ مقارنة بسائر الأبواب. إذ تطلّب ذلك العودة إلى كلّ المصادر المتاحة، والتي نقلت أقوال مآ وحكمها وتعاليمها وقراءتها وانتخاب أبرز ما ورد فيها في مواضيع روحيّة وصوفيّة معيّنة مثل الله، والأمّ الإلهية، والذات وغيرها. وهي حِكَمٌ وتعاليم منثورة هنا وهناك وهنالك. وقد انتُقيت من كلّ هذه المصادر والمراجع الفرنسية والإنكليزية والألمانية والهندية ثمّ عُرّبت، ثم جُمعت بحسب موضوعاتها، وأُدرجت في فصول مستقلّة بلغ مجموعها 27 فصلاً. وأُشير بدقّة ووضوحٍ إلى مصدرِ كلّ قولٍ أو حكمة. وآثر المؤلّف أن يشير إلى المرجع المكرّر عن سابقه مباشرة في المتن بين قوسَين على النمط التالي (Ibid, p…). وذلك تحاشياً لإثقال الهوامش بالمراجع المكرّرة. وهي منهجيّة توثيقية سبق له أن استخدمها في دراسات آنفة.

وكلام مآ، في حِكَمها وسائر تعاليمها، حديثٌ من القلب إلى القلب. وإذا خرجت الكلمة من الفم فلن تتجاوز الآذان، أمّا إذا خرجت من القلب فستستقرّ حتماً في القلوب والأذهان. وهو قولٌ ينطبق تماماً على كلام مآ: بسيطٌ عميق، وبمتناول الجميع. وبمقدور كلّ أحدٍ أن يفهمه بسهولة، وأن يتعمّق فيه كذلك. فله ظاهرٌ وباطن وباطن باطن كما يقال أي له مستويات عديدة من الفهم. لكنه، في أي حال، واضحٌ وغير ملتوٍ ويتوجّه إلى الجميع. ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر قولها (ب4/ف4): “أيّأً يكن الاسم الذي به تريدون أن تبحثوا عن الله، فهذه الصغيرة (مآ) ترحّب بكم من أعماق قلبها وتقول لكم أهلاً وسهلاً.”

فعلى بساطته وطفوليّته، هذا الكلام بعيد المدلولات. فـ مآ تؤكّد فيه أن مختلف الأسماء تشير إلى مسمّى واحد، وهي بالتالي لا تفرّق بين مسلك وآخر، ودين وآخر. وهي مستعدّة وحاضرة لمساعدة أي سالك لأي دين انتمى وعضده في الطريق الصعب، وهي لا تؤْثر تقليداً على آخر، ولا ديناً على آخر، وإن كانت متجذّرة في التقليد الفيدي الهندوسي كما يتأكّد لكل قارئ إثر مطالعة هذا السفر. وكما هذه الحكمة كذلك سائر حكم مآ ومقولاتها: قريبة في تعبيرها وبسيطة في صيغتها وبعيدة في مدلولاتها.

ولا بدّ من كلمةٍ هنا بشأن العناوين الرئيسيّة والفرعية في هذا الباب الرابع كما في سائر الأبواب. فهي كلّها بلا استثناء من وضع المؤلّف. وقد أكثر منها، لا سيما في ب4 عمداً، وذلك لتسهيل التفتيش عن موضوع محدّد أو مبحثٍ معيّن. ومعلومٌ أن الفقرات الطويلة وغير المعنونة في أي كتابٍ حديث غدت مصدر تبرّم عند القارئ في عصر السرعة هذه. فحتى الأناجيل وسائر أسفار البيبليا عُمد إلى وضع عناوين رئيسية وفرعية في متونها لتسهيل القراءة والبحث.

وكان لا بدّ للمؤلّف من أن يكون انتقائياً في اختيار مواضيع فصول هذا الباب تحديداً. وذلك كي لا يتجاوز حجمه حجم سائر الأبواب. فـ مآ تحدّثت في مواضيع روحيّة ودينية وتلقينية شتى وعديدة ومتنوّعة. بل هي لم تترك باباً أو موضوعاً روحيّاً أو ماورائياً أو صوفياً إلا وكان لها فيه رأي. لذا اقتصر الباحث على ما اعتبره أبرز المواضيع، والتي تقدّم للقارئ نظرة بانورامية واسعة لمعالم فكر وروحانيّة هذه الحكيمة المتصوّفة. وعساه يعود لاحقاً ليقدّم آراءها ومقولاتها في مواضيع أخرى مترجمة إلى لغة الضادّ. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ ما قُرئ ووضع برسم التعريب يفوق أضعاف حجم هذا السفر. لكن كان لا بدّ عموماً، وفي مختلف الأبواب، من الانتقاء كي لا يتجاوز حجم الكتاب وعدد صفحاته مقداراً معيّناً. على أمل أن تتمّ الاستعانة بما بقي ولم يُختر ليكون مادّة مصنّفٍ آخر يتيح المزيد من التأمّل والتعمّق والتبصّر في تعاليم مآ وسيرتها وتصوّفها.

والباب الخامس والأخير ب5: أمثال وحكايات تلقينية روتها وشرحتها مآ.

الأمثال طريقة المعلّمين التقليدية العريقة في تعليم الناسّ خاصّتهم والعامّة. وهي طريقة المسيح في الإنجيل، وبوذا من قبله وغيرهما كثير. وفي القرآن: {ويضرب الله الأمثالَ للناس} (إبراهيم14/25، والنور 24/35). فالله نفسه يعلّم خَلقه بالأمثال.

تقرأ تفاصيل وأحداث المثَل أو الحكاية التي ترويها مآ فكأنّك تعيشها، أو أقلّه كأنك شاهد عيان لا مجرّد قارئ أو سامع. بساطتها في رواية القصّة مؤثّرة تلامس فيك المشاعر العميقة وتجعلك تحياها بتفاصيلها، وتستعبر. لكأنّك تعيش التجربة. ومعرفتك تكاد تكون عندها معرفة اختبارية لا مجرّد معرفة اكتسابية ولا حتى تفكّرية: إنها ميزة يصعب أن تجدها عند راوٍ آخر. ومثل على ذلك حكاية الإبريق: ب5/ف1: صبر إبريقٍ وصبر السالك. فالباحث الروحي يقرأ ما تصف مآ من معاناة وعذاب إبريق الفخّار، قبل أن يصير إناءً ينضح بماء الغانج المقدّسة، فيرى في كلّ ذلك مرآة تعكس معاناته في الطريق والمسلك نحو التحقّق، فتنفحه عندها نسمة رجاء وتفاؤل أن بعد العسر يسراً وبعد العذاب راحة وطمأنينة. ووصف عذابات هذا الإبريق من ضربٍ وشيّ وغيرها عنصر تشويق واضح تجعل القارئ يقبض نفَسه حتى يعرف النهاية. فلا جدوى من الفرار من العذاب، لا بل عندما نهرب من العذاب فنحن بالأحرى نهرب نحو العذاب!

وعنصر التشويق هذا يبدو أكثر وضوحاً في حكايةٍ أخرى ب5/ف17، ذاك العلّامة الذي خسر كلّ عائلته وشاء أن يتحدّى قدَرَه ويؤجّل ساعة موته، فكان القدر له بالمرصاد وافترسه رغم كل تدابير الحيطة التي اتّخذها.

تقرأ حكاية مآ مثنى وثلاث ورباع، وفي كلّ مرّة ينكشف لك عنصرٌ جديد وعبرة جديدة. ومثل على ذلك حكاية الكلب وغرفة المرايا (ب5/ف7): الأنانية القاتلة، والغيريّة المحيية. فعلى بساطتها كم هي معبّرة هذه القصّة الموجزة عن هذا التعليم السامي: الآخرون مجرّد صورة لذاتك منعكسة عبر المرآة، وتكالبُك على الاستئثار بالرزق أو الطعام لنفسك دون الآخرين سينتهي بأن يقضي عليك!

صوَر مآ ظاهرة صوفيّة

وتبقى كلمة في صوَر مآ التي تزيّن غلاف هذا السفر والكثير من صفحاته. فحكاية المؤلّف معها وتتلمذه عليها هي في الأصل حكاية “صورة” رواها في مصنّفٍ سابق([11])، فكانت صوَرها تُحدِث في نفسه ووجدانه أثراً يصعب التعبير عنه. والبداية من صورة كانت، أما الدرب التي مشاها فطويلة ولا يزال أمامه أكثر ممّا مشى!

وليست هذه حاله وحده، فكثرٌ هم أولئك الذين عشقواها وتتلمذوا عليها من خلال صورها، وعلى رأسهم معلّمه سوامي فيجاينندا. القائل إن مآ قد تركت في كلّ صورةٍ من صورها شيئاً من ذاتها (م. ن، ص85)، ونفحت فيها طاقة منها([12])

ويشهد الحكيم الفرنسي أرنو ديجاردان Desjardins (1925-2011) ([13]) في هذا الصدد: “كانت صوَر مآ أنندا مايي ورمانا مهارشي، ولسنواتٍ عديدة، تعليماً حقيقيّاً لي، ولكثيرين غيري. بضع دقائق من الصمت المتنبّه قبالة الوجه والنظرة المشعّة كانت تمنحني معرفة أكثر ممّا أجدُ في أحسن الكتب، معرفة حقيقيّة تغيّر مَن يحصل عليها”([14])

ولا يستكثرن امرؤ الصوَر العديدة في هذا السفر، فبهايجي Bhaïji مريد مآ محقّ في قوله: “هناك الكثير من صور مآ، ألوف عديدة ربما، بيد أن العجيب في الأمر أنه ما من صورة واحدة تشبه الأخرى”([15])

فصور مآ والتتلمذ عليها عبرها ظاهرة “صوفية” جديرة بأن تُدرس وتحلَّل. تحكي سيّدة هولندية تجربتها في هذا المجال فتقول إنها عندما كانت طفلة في العاشرة من العمر أُغرمت بملصق Poster لسيدة جميلة رُسم خلفها نهر وجبالٌ وثلوج. فاشترى لها أهلها هذا الملصق، ووضعته في مكان بارز من غرفتها، ولم تفترق عنه. وعندما بلغت سنّ الرشد كانت تُكثر من الأسفار وتحمل معها الصورة هذه التي لم تَعُد سوى قصاصة مطويّة في ملفّ، ورغم ذلك لم يفارقها هذا الملفّ قطّ. وفي يومٍ من الأيّام زارت بنارس في الهند، فحدّثوها عن أشرم شهير على ضفاف الغانج يستحقّ أن يُزار، فقصدَتْه. وهناك عثرت على هذه السيّدة الجميلة التي أُغرمت بها منذ الصغر([16])

وحكاية هذه المرأة الهولندية ما هي سوى نموذجٍ لكثير مثلها. ولمصوّري ماتاجي وعشّاق التقاط صور لها حكايات مماثلة، وهذه واحدة منها: قال مصوّرٌ هندي يوماً لـها:

-مآ لستُ مهتمّاً بأيّ مسلكٍ روحي، وأعلمُ سلفاً أنّني لن أواظب على ممارسة أيّ شيء ممّا نصحتني به في هذا المجال! وكلّ ما أريده هو أن آخذ صوراً لك.

فأجابته:

-التقط صوَرَك، واعمل ما استطعتَ ممّا طلبتُ منك، وسأهتمّ بالباقي. (Ibid, p11). فاستمرّ هذا المصوّر واسمه Sadanand يلتقط صوراً لها طيلة عشرين عاماً، وكثير من صوره يزيّن صفحات هذا السفر.

ويعلّق الكاتب الفرنسي جان كلود مارول Marol على ما تحدِثه صوَر ماتاجي من أثرٍ قائلاً: “كم من بيننا أناسٌ انقلبت حياتهم رأساً على عقب إذ وقع تحت نظرهم صدفةً وفي يومٍ ما صورةٌ لـِ مآ” (Ibid, p11).

حقّاً إن صور مآ والتأمّل فيها مسلكٌ روحيّ تطوّري قائمٌ بذاته.

مآ نقطة التقاء بين الهندوسية والإسلام والمسيحية

ومن دواعي الاهتمام بـ مآ وتعريب تراثها ومأثوراتها أنّها كانت بموقعها وسيرتها وتعاليمها، نقطة التقاء مركزية بين الهندوسيّة وكلّ من الإسلام والمسيحية.

عرفت مآ الإسلام عن كثب. إذ وُلدت ونشأت في بلدة من البنغال (بنغلادش الحالية) ذات أكثرية سكّانية مسلمة، كما سيُذكر في سيرتها (ب1/ف1). وشاركت المسلمين صلواتهم واحتفالاتهم وتكريمهم لأوليائهم من علماء ومتصوّفين ورتّلت القرآن، وكبّرت (أنظر ب2/ف12 و ف13). وشفت مرضى مسلمين بعضهم كان مشرفاً على الموت (ب3/ف15). فحظيت بنتيجة كلّ ذلك بإكرام مسلمي الهند وإجلالهم وتقديرهم لمساعيها الحوارية والوحدويّة بين مختلف فئات الشعب الهندي وأطيافه.

وهي كذلك محور لقاء بين الهندوسية والمسيحيّة لمعرفتها الوثيقة بالمسيح أولاً، وتكريمها وإجلالها له. (ب4/ف5)، وكذلك لنقاط التشابه العديدة بينها وبين يسوع وأمّه مريم العذراء.

وثمّة تماهٍ واضح، في أذهان الهنود والغربيين، من محبّي ماتاجي، بينها وبين المسيح: كلّ منهما يُنظر إليه تجسّداً للألوهة، وكلّ اجترح المعجزات، وركّز تعليمه على الحبّ الشمولي وكان بشخصه وسيرته تجسيداً له. ويعبّر عن هذا التماهي والتوازي أحد المراجع الفرنسية التي اعتمد عليها هذا السفر، وهو يقارن بين سيرة يسوع وسيرتها، وكذلك بين حِكَم وتعاليم كلّ منهما. ([17])

وإضافة إلى كلّ ذلك فكلّ منهما كان تجسيداً لاقتران الألوهيّة بالألم والعذاب. وتكفي هنا، دليلاً على ذلك، استعادة ما دوّنته موكرجي تلميذة ماتاجي، في شهادتها عن أيّام ماتاجي وعذاباتها الأخيرة (ب1/ف9): ” لم يعلّمنا تقليدنا أن نُقرن بين الألوهيّة والعذاب. بيد أن مآ عوّدتنا منذ أشهر قليلة على إمكانية هذا القِران. وهي التي كانت الفرح مجسّداً، بدت شاحبة وحزينة طيلة أشهرها الأخيرة. ولغز شخصيّتها المهيبة استُبدل فجأة بذاك السرّ الكبير الذي اتّخذ بالنسبة لنا مظهر العذاب. ويحسن بنا أن نتأمّل في ذلك طيلة حياتنا”.

لكأن هذه المريدة الهندية الهندوسية تتحدّث عن آلام المسيح وعذاباته!

سِفرٌ هو خطوة في الطريق

وأخيراً فهذا السفر، كما سبق وذُكر، دَين هو على المؤلّف، وعساه يكون قد وفى به شيئاً من هذا الدَين القديم.

دَينٌ كدَينِ كلّ تلميذٍ تجاه معلّمه. ويبقى الدين الأكبر والنذر الحقيقيّ أن يعمل بتعاليم المعلّم فتكون له دليلاً ومنارة في حياته، وتكون سيرة المعلّم له أسوة.

وهذا السفر، من هذه الزاوية، ليس سوى خطوة في الطريق، وفي المسار الطويل. وكان تأليفه فرصة ذهبية لعمليّة مستمرّة ومتواصلة من التطهّر الداخلي، والتنقيّة الجوّانية تضارع ما فعله ذاك السكّير عندما غطس في مياه الغانج لتغسله من خطاياه وتنقّيه. (ب5/ف9: بحثٌ عن رجلٍ بلا خطيئة)، فاستحقّ أن يحمل حطب محرقة شيفا نفسه.

ويقول المؤلّف موجزاً تجربته في تصنيف هذا الكتاب:

تأليف هذا المصنّف كان فرصة ذهبية للتطوّر الروحي، بل هي نعمةٌ من نِعم المعلّم الإلهي، أو بالحري الأمّ الإلهية. فبين أن تقرأ نصّاً، وأن تكتبه ثمّ تترجمه بونٌ شاسع. فالكتابة ترسّخ معانيه ومراميه في الوجدان وهو ما لا تستطيعه القراءة البحتة والمثل الفرنسي يقول:

Tu n’as pas écrit, donc tu n’as pas appris

لم تكتب، إذن فأنت لم تتعلّم.

فإذا كان هذا شأن الكتابة في عمليّة التعلّم، فكيف بالترجمة وهي تتطلّب فقهاً عميقاً لمضمون النصّ بمختلف أوجهه وأبعاده؟!

وهكذا كان تعريب تعاليم ماتاجي وقصصها وأخبارها فرصة ذهبية لتترسّخَ هذه التعاليم في الفكر والقلب والوجدان وتصيرَ جزءاً لا يتجزّأ من الذات.

وها أنا أعودُ مرّة أخرى إلى إرثكِ النفيس وتراثك التعليميّ السامي يا مآ. أعودُ لأغرفَ منه مناراتٍ لحياتي ومسلكي. أعودُ لأصوّب المسار وأحدّد الهدف، وأحصر اهتمامي كلّه به كما قلتِ وعلّمتِ مراراً وتكراراً. أعودُ لأغْني كياني وكلّ مشاعري بذكرك المبارك. أعود إليكِ لتصطحبيني من جديد في مسيرة الحياة الشاقّة هذه، وتكوني لي الرفيق الدائم، والأمّ الدائمة، بعد أن فقدتُ أمّي. ولأعوّض بصحبتكِ عن زمنٍ طويلٍ مضى وضاع في تأرجحٍ بين اهتمامٍ دنيويّ وآخر إلهيّ.

ومهما كُتب عن ماتاجي، ومهما قيل، فلا يُكتب ولا يقال إلا القليل القليل. ولعلّ خير معبّر عن ذلك قول الحكيم الفرنسي أرنو ديجاردان الآنف الذكر وقد عرفها وتتلمذ عليها وكتب الكثير عنها: “نستطيعُ أن نكتبَ ونكتب عن مآ بقلوبنا، وبذواتنا وبوجداننا… من دون أن نقولَ شيئاً عنها. إنها حقّاً الكون بأسره”([18])

ويقول الحكيم المتحقّق سوامي شيداننا (1916-2008) :Chidananda([19])“لم استطع بتاتاً أن أعتبر شري مآ كشخص. فقد كانت دوماً بالنسبة لي بمثابة حضورٍ لاشخصي. فالجوّ حول شري مآ يحرّر من الزمن. ومستوى وعينا يرتفع تلقائياً بحضرتها. وتصريح شانكارا الأسمى: برهمن هو الحقيقة والعالم سراب يصير عندها أمراً بديهيّاً. هكذا تواصل مآ عملها في يومنا هذا أيضاً” ([20])

حضور مآ الدائم

وختاماً، فعسى هذا السفر يساهم، قدر المستطاع، في أن تكون مآ حاضرة دوماً معنا: بصوَرها الرائعة ذات اللمسات الروحيّة والأُلهانية، وببسمتها الساحرة الجذّابة، وبكلماتها الخالدة التي تدخلنا في المجال الألهاني، وبأمثالها وحكاياتها التي تذكّرنا ببساطتها وعمق دلالاتها بأمثال الإنجيل، وبأخبارها التي تُظهر حضورها المرهف والبرزخي بين اللطيف والكثيف.

إنّها دوماً معنا، وهي القائلة:

-مآ هي دوماً معكم، فلماذا تنهمّون إذاً وتقلقون؟!([21])

حضورٌ كان، وسيبقى نقطة لقاء بين أبناء مختلف العقائد والمشارب وكلّ ذوي الإرادة الطيبة في زمن الضياع هذا الذي هو بأمسّ الحاجة لمنارات من أمثالها.

Q.J.C.S.T.B.

باريس في 6/2/2020

[1] -صليبا، لويس، الصمت في الهندوسيةواليوغا: تعاليمه واختباراته في الفيدا وسيَر الحكماء المعاصرين، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2016، ب2: مآ انندا مايي مدرسة في الصمت، ص62-142.

[2] -في كتاب آخر للمؤلّف بحث موجز عن الله في تعليم مآ: صليبا، لويس، أديان الهند وأثرها في جبران، قراءة جديدة لأدب نابغة المهجر، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2015، ملحق1: الحقيقة هي كلّ شيء ولا شيء في آن، ص337-339.

وكذلك في كتاب ثالث للمؤلّف: صليبا، لويس، اليوغا في المسيحية: دراسة مقارنة بين تصوّفين، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون،ط3، 2018، ص4، وص324.

[3] -صليبا، لويس، اليوغا في الإسلام مع دراسة وتحقيق وتفسير لكتاب باتنجل الهندي للبيروني، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون،ط3، 2020، ص4، وصورتا الغلاف. و -صليبا، لويس، حوار الهندوسية والإسلام والمسيحية جنبلاط اليوغي وعلاقته بنعيمه والحايك، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2020، ص209.

[4] -صليبا، لويس، الفكر اليهودي بين الخصوصية والشمولية، دراسة لتلمود اليهودية المعاصرة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2016، ص15.

[5] -Madou, op. cit, p12.

[6] -Battacharya, Dr Buddhadev, Anandamayee The Universal Mother, Translatred from Bengali by Asim Chatterjee, Calcutta, Anandamayee Sangha, 1995.

[7] -Mâ Ananda Moyi, l’Eenseignement de Mâ Ananda Moyî, préface de Jean et Josette Herbert, Paris Albin Michel, 1988, p51.

[8] -Mukerji, Bithika, En Compagnie de Mâ Anandamayi, traduction de Jacques Vigne, Paris, Editions Agamat, 2ème partie: Vie de Shrî Mâ Anandamayi, pp155-173.

[9] -Esnoul, Anne-Marie, La Bhagavad Gîtâ, Paris, Seuil, 1976, p103

[10] -Prabhupada, A. C. B Swami, Bhagavad-Gita as it is, Los Angelos, B Book Trust, 1984, p392

[11] -صليبا، لويس، الصمت في الهندوسية واليوغا، م.س، ص87-92

[12] -Madou, op. cit, p75

[13] -يجد القارئ تعريفاً وافياً عنه في كتاب: صليبا، لويس، اليوغا في المسيحية، م. س، ص67-69. وكذلك في كتب أخرى للمؤلّف عينه: أديان الهند وأثرها في جبران، م.س، ص238. الصمت في الهندوسيةواليوغا، م.س، ص52. والديانات الإبراهيمية، م. س، ص148.

[14] -صليبا، لويس، م. س، ص85.

[15] -Bhaïji, op.cit, p105.

[16] -Marol, une fois, op.cit, p12.

[17] -Marol, Jean-Claude, et Leloup, Jean-Yves, Ce Corps paroles de Anandamayi Ma et Jésus, Paris, ALTESS, 1999.

[18] -Marol, une fois, op.cit, p12.

[19] -أنظر التعريف الوافي به وبسيرته وتعليمه وصوَره مع مآ في: صليبا، لويس، جدلية الحضور والغياب: بحوث ومحاولات في التجربة الصوفية والحَضرة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، ب3: في حضور المتنوّرين، ص116-137.

ويقدّم الكتاب التالي نخبة من تعاليمه: صليبا، لويس، الديانات الإبراهيمية بين العنف والجدل والحوار مع بحوث في اليوغا والتصوّفَين الإسلامي والهندوسي، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2019، ب2/ف4: في الفكر والوجدان والخلاص، نصوص صوفيّة من سوامي شيدانندا، ص176-187.

[20] -Marol, une fois, op. cit, p13.

[21] -Mukerji, en compagnie, op. cit, p173.

دار بيبليون

دار بيبليون