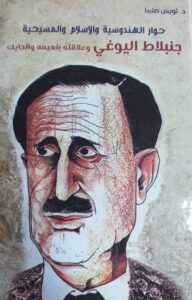

مقدمة وغلاف كتاب “حوار الهندوسية والإسلام والمسيحية: جنبلاط اليوغي وعلاقته بنعيمه والحايك”/ تأليف لويس صليبا

المؤلف/Author : أ. د. لويس صليبا Prof Lwiis Saliba

مستهند وأستاذ محاضر ومدير أبحاث في علوم الأديان وتاريخ المشرق ولبنان

عنوان الكتاب : حوار الهندوسية والإسلام والمسيحية

جنبلاط اليوغي وعلاقته بـِ نعيمه والحايك

Title : Dialogue of Hinduism, Islam & Christianity

Joumblatt the Yogi & his relation with Naimy & Hayek

عدد الصفحات : 500ص.

صورة الغلاف : لوحة زيتيّة لجنبلاط نشرتها صحف لبنانية إثر اغتياله 1977

سنة النشر :طبعة ثانية: 2020، صدرت بمناسبة الاحتفال

بالمئوية الأولى للبنان الكبير 1920-2020

طبعةأولى: 2019.

الناشر : دار ومكتبة بيبليون

طريق الفرير-حي مار بطرس-جبيل/بيبلوس، لبنان.

Tel: 09/540256 M: 03/847633 F: 009619546736

Byblion1@gmail.com www.DarByblion.com

2020©-جميع الحقوق محفوظة، يمنع تصوير هذا الكتاب، كما يمنع وضعه للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ديباجة الكتاب

مدخل إلى بحوثه وعمارته

كمال جنبلاط: شخصية مميّزة حيّرت الباحثين وسائر الناس، وتضاربت آراؤهم بشأنها. وما بين يديّ القارئ اليوم ليس أول كتاب عنه، ولن يكون الأخير!

ولكن هل يسهل تناول جانب من شخصيّة هذا الرجل/المفكّر ونشاطه وإهمال جوانب عديدة أخرى؟!

ليس الأمر باليسير، ودونه عوائق ومطبّات…فهل يسهل مثلاً فصل كمال جنبلاط السياسي عن المفكّر والحكيم اليوغي الهندوي؟! وبالمقابل فلا نيّة للباحث، ولا طموح له في تناول الجانب السياسي من نشاط الزعيم الاشتراكي، وإن كان يعلم علم اليقين أنه لا يستطيع تجاهل هذا الجانب في دراسته.

كمال جنبلاط، أو بايازيد، الزعيم الاشتراكي، سيّد المختارة، السياسي/اليوغي، كمال بك، إلى ما هنالك من ألقاب عُرف بها في حياته العاصفة، وبعد مماته، هو موضوع هذا المصنّف ومحوره، ولكن من زاوية معيّنة قد يراها البعض، ممّن يجهل جوهر فكر هذا الرجل، ضيّقة: فكره الهندويّ المجبول باليوغا، وعلاقته بشخصيّتين أخريين كان لهما أثر بالغ في تطوّر الفكر اللبناني: ميخائيل نعيمه (1889-1988)، والمونسنيور ميشال الحايك (1928-2005). والوثائق والشهادات عن هذه العلاقة واللقاءات التي جمعت الثلاثة، بل وحتى العلاقات الثنائية التي جمعت سيّد المختارة بكلّ من الآخرَين قليلة، وتنحصر عموماً بنصّ لجنبلاط من هنا، ولنعيمه من هناك، وأقوال للحايك من هنالك! وبشهادات كتبها مرافق الزعيم الاشتراكي راجي عشقوتي. فما السبيل إلى رسم لوحة واضحة المعالم لهذه العلاقة المثمرة الخلّاقة إذاً في ظلّ هذا الشحّ في المعطيات؟!

واستطراداً ما فائدة كتاب عن هذا الرجل/الأحجية يُضاف إلى عشرات الكتب عنه التي تحفل بها المكتبة العربية؟!

وهل يرجو الباحث في كتابه هذا أن يخرج بجديد؟! وإن لا، فأيّ مبرّر لبحثه؟!

كان جنبلاط، ولا يزال، إشكالية بحدّ ذاتها! ملأ الدنيا وشغل الناس في لبنان والعالم العربي ردحاً طويلاً من الزمن. فمن ناحية اليوغا، وهي موضوع هذا السفر الأساسي، كان اسمه مرادفاً لها في لبنان. ولنقرأ في هذا الصدد بعض ما كتبه صحافيّون عاصروا هذا الرجل/الظاهرة وعرفوه عن كثب. يقول عنه جورج متري المرّ الصحافي والكاتب في جريدة الجريدة: «يكفي أن تقول كمال جنبلاط لتتضارب في مخيّلتك أفكار، وتأخذك وترميك في بحر هائج هادئ. مبتسم ضاحك. مقهقه فاتر. قيل عنه إنه رجل المختارة، وقيل عنه إنه الوزير الأزمة، والوزير الذي يخلق الأزمة. وقيل عنه إنه الشاكي الباكي المتقلّب كالطقس، الهادئ كالطبيعة، المحبّ كالأمّ، المهاجم كالعدوّ.» ([1])

لنلحظ بداية هذا الكمّ من الطباقات الذي حشده الصحفي المرّ: هائج/هادئ، مقهقه/فاتر، الهادئ كالطبيعة/المهاجم كالعدوّ. والمرّ محقّ في هذه النعوت، فهي تنطبق على كمال بك، وإن كانت تعجز عن التعبير عن شخصيّته بأبعادها كافّة! ويستوقفنا تحديداً ما ختم الصحافي به وصفه للشخصية الجنبلاطية، إذ يتابع ويخلُص: «وقيل عنه إنه فقير هنديّ متنسّك. وقيل عنه إنه وزير اليوغا، ومدرّبها، وناشرها في الشرق الأوسط» (م.ن)

وزير اليوغا كان سيّد المختارة، وذلك قبل أن يخطر للهند أن تعيّن وزيراً لليوغا بأكثر من نصف قرن!

نعم فاليوغا في لبنان والمشرق مدينة لبايازيد بالكثير، فهو الذي روّجها ونشرها وعلّمها، وذلك حتى قبل أن يسمع بها أكثر اللبنانيين والعرب في ذلك الزمن!

وجنبلاط هو مكتشف شبه القارّة الهندية للبنانيين والعرب عموماً. وفي ذلك يقول الصحافي موريس صقر (24/1/1952): «عن الهند يجهل اللبنانيّون كلّ شيء تقريباً. مؤكّد أنه وجدت بينهم بضعة عقول متطلّعة استطاعت أن تكوّن فكرة موجزة بالاستناد إلى مؤلّفات غربية…وهناك بعض التجّار اللبنانيين الذي أقاموا زمناً في كلكوتا أو بومباي. ولكن لم يفكّر أي منهم في زيارة هذا البلد الشاسع لأجل دراسة نمط معيشته، ومعتقداته، وعبقريّته. والسيد كمال جنبلاط هو أول لبناني كان له هذا الاهتمام.» ([2])

وما قاله هذان الصحافيان وغيرهما غير بعيد عن الأثر الشخصي لسيد المختارة في الباحث المهتمّ باليوغا والفلسفة الهندية منذ يفاعه. فكمال بك السياسي المثقّف طبع جيلاً كاملاً بسماتٍ منه، ومنهم كاتب هذه السطور. جيل عرف اليوغا من خلاله، أو تعرّف إليها بفضله أو بعمله الدؤوب في ترويجها والدعوة إلى ممارستها.

من هنا فالبحث في كمال جنبلاط اليوغي من شأنه أن يسلّط أضواءً على اليوغا وتاريخ انتشارها في المشرق من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يتيح سبر أغوار جوانب مهمّة من الفكر اللبناني وأثره في الفكر العربي عموماً.

ولكنّه بحثٌ دونه عقبات…لا سيما وأنه يتناول جانباً من سيرة سيّد المختارة يتّصلُ مباشرة بحياته الخاصّة. وقد جهد سحابة عمره أن يُبقي هذا الجانب في الظلّ. ومثل على ذلك: علاقة كمال بك بالكاتبة البلجيكية ميراي بيفوري تطرح إشكاليات عديدة لا يمكن لباحث في يوغا كمال جنبلاط أن يتجاهلها. وبالمقابل يصعب عليه أن يأتي فيها بجديد لم يذكره كاتب سيرته الروسي تيموفييف، أو مرافقه راجي عشقوتي. وقد حاولت الصحافية والكاتبة غادة الخرسا أن تحشره بأسئلة في هذا الموضوع، فكتبت في الديار في 14/10/1974: «إن الشيء النادر الذي قلّما يتكلّم به أو يتطرّق إليه [كمال جنبلاط] هو حياته الخاصّة. فعلى أعتاب هذه الحياة هناك أكثر من لافتة تقول: “ممنوع الدخول”» ([3])

وهذا المنع الصارم في حياة الرجل استمرّ بل ازداد بعد أن تحوّل إلى أسطورة بعد مماته!

وتضيف الخرسا راويةً ما حصل لها مع كمال بك يومها: «أفاجئه بسؤالي عن امرأة أجنبية قيل إنه يعزّها معزّة خاصّة. وإنه لا يزال على عداء قويّ مع أحد كبار السياسيين الذي أشار باستخفاف إلى هذه العلاقة في تصريحاته

-هل هذا صحيح؟

يكفهرّ وجهه لدى سماعه السؤال. ويرعد ويزبد كما منذ سنتين عند سماعه لذلك التصريح. لكنه سرعان ما يعود إلى هدوئه:

-لماذا تتدخّل الصحافة في مثل هذه الأمور؟ ولماذا تبالغ في تضخيم مسائل لا تخصّ كلّ الناس.

-هل نستطيع الدخول، بعد الاستئذان إلى حياتك العاطفية؟

-بالنسبة لي ليس عندي حياة خاصّة. ولا يجوز للمسؤول السياسي أن تكون له حياة خاصّة. إن حياته ملك لمن هو مسؤول عنهم. ثم إن العاطفة أمر شخصيّ جدّاً.» (م.ن، ص182-183).

فهذا نموذجٌ بيّن عن التعتيم الذي فرضه سيّد المختارة بشأن حياته الخاصّة في حياته. فهل يسهل بالتالي ولوج قدس أقداس هذه الحياة بعد مماته؟

وثمّة إشكاليات أخرى مثل علاقة بايازيد بمجموعة كتب ضهرت في حياته، ونُسبت إلى التراث التوحيدي الدرزي مثل “الصحف الموسومة بالشريعة الروحانية في علوم اللطيف والبسيط والكثيف”، وغيره. وهو غالباً ما يستشهد هذه الكتب في نصوصه العرفانية واليوغيّة. ([4]) لا سيما وأنه يعتبر: «أن المذهب الدرزي هو كالدين الهندوسي تماماً، فيما عدا بعض الطقوس والعبادات الخارجية…إلا أن لديهم نفس المفاهيم بالنسبة إلى الإنسان، وبالنسبة إلى الألوهة، وبالنسبة إلى المطلق»([5])

فهذه وغيرها إشكاليّات طرحت نفسها مراراً في ذهن الباحث. وقد تجنّب مراراً الخوض فيها لحساسيّتها أولاً، ولندرة الوثائق بشأنها ثانياً.

ويدرك الباحث أنه، وربّما للمرّة الأولى في دراساته، يكتفي بطرح إشكاليّات بارزة دون محاولة جدّية للتصدّي للإجابة عنها…وما باليد حيلة…فهل يطرحها لمجرّد طرحها!

ولكن أليس البحثُ، أي بحثٍ، مهما بلغت دقّته وأهمّية اكتشافاته ونتائجه، لا يعدو أن يكون تمهيداً لبحوث أخرى. فمن هنا يترك الباحث الإشكاليات المطروحة هذه وغيرها لغيره ممّن سيواصل البحث عساه يتحلّى بالمزيد من الحشرية العلمية ويكرّس المزيد من الوقت بحثاً عن أجوبة! فكمال جنبلاط، كان ولا يزال، علامة استفهامٍ كبرى، ولا بدّ من تضافر جهود العديد من الباحثين لجلاء غوامض سيرته ونتاجه!

وغالباً ما يتورّط الباحث في تأليف كتاب لم يكن قد فتق له أن يكتبه. وهذا المنصنّف مثال على ذلك. فالباب الثالث منه أعدّ وكتب في الأساس ليكون الباب الأخير من دراسة له عن نعيمه([6]) صدرت 2018، ثم فُصل عنها تخفيفاً لحجم الكتاب الذي بلغ 440ص.

أما الباب الأول، فهو في الأساس مجموعة محاضرات للكاتب طُلب منه فيها أن يعرّف باليوغا، ويقدّم مدخلاً وافياً إليها. فاختار أن يعرّف بها انطلاقاً من كتابات كمال جنبلاط وتجربته.

أما الباب الثاني فهو الوحيد الذي وُضع خصّيصاً لهذا الكتاب، وصمّم ودوّن ليكون همزة وصلٍ بين البابين الآخرين، ويجعل من الكلّ وحدة تأليفية متكاملة وقائمة بذاتها.

فماذا الآن في فصول هذه الأبواب الثلاثة ومباحثها ومضامينها؟

الباب الأول ب1: مدخل إلى اليوغا ويوغا كمال جنبلاط، هو عرض لليوغا يتوسّط الاقتضاب والإسهاب، ويستند إلى ركنين:

1-كتاب اليوغا سوترا لمؤّسس نظام اليوغا مهارشي باتنجلي.

2-شروحات جنبلاط وتعقيباته وبحوثه التي تبيّن اتّباعه لتعاليم المؤسّس، وأن ما يمكن تسميته يوغا كمال جنبلاط هي اليوغا الهندية التقليدية الأصيلة، وقد تلقّاها عن أحد كبار الحكماء المعاصرين وهو معلّمه شري أتمنندا كريشنا منون.

والفصل الأول ب1/ف1: اليوغا تعريفاً وتاريخاً، يتوقّف عند تحديد باتنجلي لها: اليوغا هي كبح العمليّات الفكرية. ويشرحه استناداً إلى كبار الحكماء. ويرى أن سعادة المرء تكمن في سكون فكره لا في هيجانه! وهنا يضرب أمثلة عديدة ممّا شرح كمال بك وفسّر مراراً.

وابتداءً من الفصل الثاني: ب1/ف2، يبدأ الباحث بعرض ممنهج لشُعَب اليوغا، أو أركانها الثمانية Ashtanga Yoga.، وب1/ف2 مخصّص للركن الأول: النذور.وعددها خمسة، وغالباً ما تقارن بالنذور الرهبانية الثلاثة في المسيحية. ويتوقّف الباحث خصوصاً عند نذر اللاعنف ودلالاته في سيرة جنبلاط اليوغي والسياسي/العسكري. والنذر الثاني الساتيا: قول الحقيقة، ويجب أن يُرفق دوماً بالنذر الأول: أي قول الحقيقة بلطف، من غير أذيّة لمشاعر الآخرين. أما النذر الثالث: التعفّف، ففيه كلام كثير. وبعض الحكماء اعتبر أن المتزوّج الوفيّ كالبتول العفيف!

وتربط اليوغا بين الشهوتين الغضبية والجنسية، فهما تنموان معاً، وتضعفان معاً. وهذا تعليم واضح في الكيتا.

ويحذّر النذر الخامس: عدم الاشتهاء من قبول الهدايا. وهذا ما نلحظه واضحاً في سيرة كمال بك.

والفصل الثالث: ب1/ف3: الركن الثاني: الالتزامات. وعددها خمسة هي الأخرى. وكثيراً ما جُمعت مع النذور الخمسة، فساوت عند ذلك في العدد الوصايا العشر التوراتية، وقورنت بها!

ونذر النظافة في اليوغا يعني في آن النظافة الداخلية والخارجية. والأولى تتطلّب امتناعاً إرادياً عن اللحوم والكحول والدخان!

أما النذر الثاني: الرضا، فيذكّر بالمثل اللبناني: “فلاح مكفي سلطان مخفي”. فهل يعي المرء لعبة المجتمع الصناعي الذي يخلق له كلّ يومٍ حاجة جديدة؟!

والنذر الثالث: التقشّف، وهو يوقد النار الداخلية. ويأتي الصوم في طليعة تقشّفات الجسد، في حين يحتلّ الصمت المرتبة الأولى بين تقشّفات الفكر. وكلاهما تحدّث عنهما سيّد المختارة.

أمّا النذر الخامس: تسليم الأمر للربّ، والتوكّل عليه، ففيه تلتقي اليوغا مع مختلف الأديان، ولا سيما الإبراهيمية منها. وتؤكّد بذلك انسجامها معها، وعدم تعارضها مع أي دين.

والفصل الرابع: ب1/ف4: يتناول الركن الثالث: الوضعة. وشرطها الشارط أن تكون ثابتة ومريحة في آن.

والفصل الخامس: ب1/ف5: الركن الرابع: ضبط النفَس. ولا يتيسّر للمرء ضبط نفْسه، إلا إذا عرف أن يضبط نفَسه! فبضبط النفَس يهدأ الفكر والانفعالات. ولبايازيد بحوث عديدة في هذا المجال يؤكّد فيها أن حُسن التنفّس يطيل الحياة، ويجنّب العديد من الأمراض!

والفصل السادس: ب1/ف6: الركن الخامس: قبض الحواسّ. وهو شرط شارط للتركيز. وتشبّه اليوغا السالك اليوغي المتأمّل بالسلحفاة التي تدخل قوقعتها. أما بايازيد فيتحدّث مراراً عن ليل الحواسّ، ومن وصاياه لأتباعه: «يجب أن تقتحموا قلاع حواسّكم، أن تسيطروا على حواسّكم، إذّاك تشعرون بالحرّية، آنذاك تمارسون الحرّية»([7])

والفصل السابع ب1/ف7: الركن السادس: التركيز. وعدوّه الأساسي هو التعلّق، أما تنميته وتطويره فيقومان على الممارسة والتكرار فهما مفتاح النجاح فيه.

والفصل الثامن، ب1/ف8: الركن السابع: التأمل. كيف التعامل مع الفكر النطّاط الذي لا يهدأ ولا يستكين؟!

فالفكر كالولد الصغير تقول اليوغا. علينا أن نعرف أن نرغّبه بلعبة تارة، وأن نرهّبه بعقاب طوراً! ويؤكّد سيد المختارة أن أهمّ نشاط متاح للمرء في العصور الحديثة هو التأمل. وهو في ذلك يتّفق مع المؤرّخ المعاصر الشهير توينبي.

والفصل التاسع، ب1/ف9: الركن الثامن: الاستغراق. إنه حالة رابعة من الوعي تختلف تماماً عن الحالات الثلاث المألوفة: النوم، والحلم، واليقظة. وهو حالة من شأنها أن تتيح راحة عميقة للفكر والجسم لا يعرفانها في أي من الحالات الأخَر! ويؤّكد بايازيد من ناحيته، واستناداً إلى اليوغا أن السمادهي، أو الاستغراق هو الوعي الحقيقي.

والفصل العاشر، ب1/ف10: لماذا نمارس اليوغا؟ يبحث في اليوغا وعلم النفس. بما يتمايزان؟! وكيف يمكن أن تكون اليوغا جزءاً من المعالجات النفسية؟ ويرفض حكماء الهند أن تكون اليوغا إلا للتحقّق والاستنارة. أما الصحّة النفسية والجسدية التي تؤمنها فهي واحدة من نتائج ممارستها الأولى.

والفصل الحادي عشر: ب1/ف11: اليوغا والدين. موضوع أثار الكثير من الجدل، ولا يزال. ولا بدّ من لحظ الفارق الكبير في النظرة إلى الدين بين الأديان الإبراهيمية، وأديان الهند. فهو عند هذه الأخيرة أدب حياة واختبار، أما عند الأولى فعموده الفقري العقيدة. ويعتبر كمال بك أن التركيز على العقيدة كان السبب الأساسي في انحطاط الأديان! فالدين عنده مسلك، وليس غاية.

أما اليوغا فهي بطبيعتها ليست دينية، ولا تفرض الأخذ بأية عقيدة وهي قادرة على التكيّف مع كلّ الأديان. ويستطيع أي مؤمن أن يمارسها بمعزل حتى عن النظام الفلسفي أو الفكري الذي تستند إليه

.والفصل الثاني عشر، ب1/ف12: المعلّم في اليوغا وأهمّية دوره. وسبق للباحث أن تناوله في دراسات عديدة له. فأسمى علاقة إنسانية هي علاقة المعلّم/التلميذ. وتكريم المعلّم الحقيقي يكون في اتّباع تعاليمه، لا في تبجيله الذي يصل أحياناً حدّ العبادة والتأليه!

والمعلّم يُهدي إلى السبيل السويّ والمستقيم، ولكن يبقى على المريد سلوك هذا الطريق. فالمجهود الأساسي يبقى على عاتق التلميذ/السالك، فبهجده الخاصّ والدؤوب والمتواصل يبلغ الاستنارة. أمّا التزاحم والتدافش حول المعلّم فلا يجدي فتيلاً، ويجعل من حاشية كلّ حكيم جنّة وجحيماً في آن. والتجارة باليوغا، وبسائر الأمور الروحيّة والدينيّة مهنة قديمة يرفض مزاولتها كلّ الحكماء الأصيلين! أما علاقة جنبلاط بمعلّمه شري أتمنندا، فنموذج حيّ لعلاقة المريد بشيخه. وقد أنشد فيه نشائد تذكّر بقصائد مولانا جلال الدين في شيخه شمس تبريز.

والفصل الثالث عشر وما قبل الأخير من الباب الأول: ب1/ف13 عمد فيه الباحث إلى تكثيف واختصار وصايا اليوغا لحياة سويّة تطوّرية في عشر. وأكثرها يدعو إلى أدب حياة هو في الحقيقة نقيض ما يعيشه أكثر الناس. فعلى السالك أن يمتنع عن التحليل في أمور الحياة، وعن التذمّر وإدانة الآخرين، ومقارنة نفسه بهم، وانتظار ما يفعلون من أجله! ومن العبث توقّع الكمال في هذه الدنيا، فهو من صفات العالم الآخر. وما من عمل خير يكون خيراً محضاً، ولا من عمل شرّ يكون شرّاً محضاً، ينقل جنبلاط عن معلّمه أتمانندا. وخلاصة الحكمة اليوغية أن يعيش المرء اللحظة الراهنة ويتمتّع بها، من دون أسف على الماضي، ولا قلق على الآتي.وأن يتعامل مع الواقع كما هو، لا كما يتمنّى أن يكون.

ومن الوصايا العشر التي تختصر وتكثّف فلسفة اليوغا وفكرها بجانبيه النظري والعملي، كما توجز أدب حياة بايازيد، ينتقل الباحث ليختم الباب الأول من الكتاب.بفصل يقدّم فيه خلاصة في يوغا كمال جنبلاط، وهو الفصل الأخير ب1/ف14. فيرى أن اليوغا الجنبلاطية هي اليوغا الهندية التقليدية والأصيلة التي علّمها مختلف كبار الحكماء عبر العصور، ووصلته عن طريق معلّمه شري أتمانندا. واليوغا، وهي خلاصة الحكمة الهندية طمأنت نفس كمال بك كما يقول صديقه الأديب كمال أبو صوّان. فهل كان مجرّد تلميذ، أم بلغ فيها درجة الأستاذيّة كما يصرّ أتباعه أن يلقّبوه؟

كان يحلو لسيّد المختارة أن يقول دوماً ويكرّر: «الإنسان يظلّ تلميذاً طوال حياته»([8])

ولكنّه كان تلميذاً مميّزاً، بل متفوّقاً، وأميناً لتعاليم معلّمه، ولم يخرج عنها طيلة حياته. ومن هنا فإن أطلق عليه أتباعه لقب المعلّم كمال جنبلاط، فإنهم بذلك غير مخطئين. ولكن أن يصل بعضهم في تبجيله إلى حدّ التقديس وملامسة التأليه، فتلك مسألة أخرى تقفُ سدّاً منيعاً بوجه أي دراسة أكاديمية عنه. لذا فدراسة الباحث تتناول جنبلاط الإنسان الذي أخطأ في علاقاته وقراراته وتصرّفاته تارة وأصاب طوراً، وليس كمال بك المعصوم عن الخطأ.

والباب الثاني مدخل إلى عالم كمال جنبلاط الشاسع الواسع من زاويتين: كمال بك الذي عرفه الباحث سياسياً ويوغيّاً، وجنبلاط المفكّر الذي درسه الباحثون.

والفصل الأول، ب2/ف2: جنبلاط شخصية تثير التساؤلات، يتناول سيّد المختارة من زاوية شخصيّة: كيف عرفه الباحث وكان شاغلاً له ولمواطنيه في حياته ومماته. به عرف اليوغا بداية، وتعرّف إليها. لذا كان بمثابة معلّم له، ومدخل إلى عالم الهند. ولكن وزير اليوغا هو جنبلاط السياسي إيّاه الذي قيل عنه إنه متقلّب كالطقس! وقد حار خصومه وحلفاؤه في آن من تناقضاته. أما هو ففلسف هذه التناقضات، وأدرجها جزءاً لا يتجزّأ من فلسفته في الحياة: الفلسفة الجدليّة. فكان يقول: «كلّ شيء يصل إلى حدّه لا بدّ أن ينقلب إلى ضدّه»([9])

ويقول كذلك: «كلّ شيء يولد من ضدّه وعكسه، كما ينبثق النور من الظلام، ويصدر الفرح من الحزن»([10])

ويندفع الباحث في الحديث عن الأثر الجنبلاطي في نفسه منذ الصبا، وقد عاش رعب الحسم العسكري الذي كان الزعيم الاشتراكي يهدّد به طيلة النصف الثاني من عام الحرب الساخن 1976. ولم يكن وحده الحائر من تقلّبات سيّد المختارة، فخصومه السياسيّون كما حلفاؤه أسترسلوا في الحديث عنها، وكانت ذروة الهجوم عليه خطاب الرئيس حافظ الأسد في 20/7/1976.

وقد أفرط كمال بك يومها في استخدام العنف الذي كان هو نفسه يحذّر منه وينتقده! فهل سقط ضحيّة هذا الإفراط؟!

أبكت جريمة اغتيال سيّد المختارة يومها الباحث، كما أبكته المذبحة التي نتجت عنها في الجبل، والعنف لا يولّد إلا العنف، ويُدخل في حلقة مفرغة لا تنتهي. أيّاً يكن، فقد بقي الزعيم الاشتراكي مثار تساؤل للباحث طيلة عقود من السنين، وما كتابه هذا سوى محاولة للإجابة عن هذا التساؤل القديم والمزمن!

والفصل الثاني، ب2/ف2: نعيمه وجنبلاط في دراسات الباحثين. بدراسة جنبلاط يبتغي الباحث أن يستكمل دراسة الأثر الهندي في الفكر اللبناني. سبق له أن درس هذا الأثر في جبران، ثم في نعيمه، وكمال بك ثالث الأثافي. ولكن دراسته لهذا الأخير تأتي تحديداً من خلال البحث في العلاقة الوطيدة والمثمرة التي ربطته بناسك الشخروب. فهل سبق لأحد أن درس هذه العلاقة؟ هذا ما يستعرضه في ب2/ف2. ومن أوائل الذين تحدّثوا عنها دارس نعيمه وجنبلاط د. محمد شيّا. فيفنّد الباحث رأيه، لينتقل إلى د. رياض سليم الذي كتب أطروحة دكتوراه في التقاطع المعرفي بين ميخائيل نعيمه وكمال جنبلاط. فيتفحّص هذه الأطروحة، ويبدي عليها جملة ملاحظات.

وثمّة من كتب أطروحة ثانية مقارِنة بين شعري نعيمه وجنبلاط: إنها د. ناتالي الخوري. وقد عاد إليها الباحث، ونقد العديد من طروحاتها وتحليلاتها وتعريفاتها.

والخلاصة، فما من أحد حتى الآن تناول العلاقة الفكرية والإنسانية بين الكاتبين الهندويين نعيمه وجنبلاط، ومن هنا جُدّة موضوع هذا السِفر.

والباب الثالث: جنبلاط ونعيمه والحايك مثلّث حوار بين ديانات ثلاث، ثلاثي الفصول. والشخصيّات.

الفصل الأول، ب3/ف1: نعيمه من منظور جنبلاطي، يستقرئ النصوص الجنبلاطية في ناسك الشخروب. وأبرزها وأهمّها مقالة “ميخائيل نعيمه أو العودة إلى الشرق”. يورد الفصل النصّ الكامل لهذه المقالة. ثم يغوص فيها شرحاً ونقداً وتعقيباً. ويرى أنها كانت الأساس للعلاقة الوطيدة التي ربطت بين المفكّرين. لِمَ قدّم كمال بك نعيمه على زميله وسابقه جبران، وذلك خلافاً للرأي السائد والذي يقول نقيض ذلك. وما كان أثر هذه المفاضلة في نفس مؤلف مرداد الذي يعاني من عقدة جبرانية مزمنة؟ ويستكمل الباحث جولته هذه في النصوص الجنبلاطية بشهادات مرافق الزعيم الاشتراكي راجي عشقوتي في العلاقة بين المفكّرين. ويتوقّف عند علاقة جنبلاط الغرامية بالكاتبة البلجيكية ميراي بيغوري. كيف ولماذا كان صاحب الأرقش سنداً لصديقه سيد المختارة في هذه العلاقة؟

ويروي عشقوتي وقائع وأحاديث سهرة نعيمية-جنبلاطية في بيروت. حوار حول التقمّص، وفروقات هذه العقيدة بين المفكّرين، وتقريظ ناسك الشخروب لمؤلفات الزعيم الاشتراكيّ.

ونصّ آخر لعشقوتي يروي فيه لقاءً ثلاثياً بين نعيمه وجنبلاط والحايك. ويكون الأخير فيه النجم والقطب. فهو يواجه زميليه ويتصدّى لآرائهما في التقمّص والمسيح.

وينقل ب3/ف1 شهادة عشقوتية أخرى عن زيارة للزعيم الاشتراكي إلى منزل صديقه النعيميّ. وتبقى الهند وحكماؤها محور الأحاديث. هل يموت حكماء اليوغا كما يموت الأشخاص العاديّون؟ يسارع سيّد المختارة إلى الإجابة بالنفي. ويردّ على التساؤلات والتشكيكات الشخروبية!

وينقل ب3/ف1 شهادة عشقوتية أخرى عن نقاش نعيميّ-جنبلاطيّ دار في قصر المختارة. يُظهر ذاتيّة صاحب الأرقش، وتجرّد كمال بك.

والرواية العشقوتية الأخيرة تحكي عن لقاء ثلاثيّ آخر بين نعيمه وجنبلاط والحايك. وعن زيارة جنبلاطية للحايك في بلدته بجّة بحضور العميد ريمون إدّه. ثم عن الزيارة الحايك الأخيرة لجنبلاط، والتي احتدم فيها النقاش، وتوقّع المونسنيور لصديقه مصيراً مشؤوماً إذا بقي راكباً موجة العنف!

وفي المحصّلة يستنفد ب3/ف1 كلّ ما كتبه أو قاله سيّد المختارة عن صديقه ناسك الشخروب. وكذلك كل الشهادات عن اللقاءات الثلاثية: نعيمه، جنبلاط والحايك.

والفصل الثاني، ب3/ف2: جنبلاط من منظور نعيميّ. يستعرض ويحلّل ما كتبه نعيمه إلى صديقه جنبلاط وعنه.

والرسالة الأولى ردّ وشكر على مقالة جنبلاط الآنفة الذكر.أما الثانية فتسترعي الانتباه. فهي تتناول كتاب صديق نعيمه السفير عبدالله النجّار الذي أثار زوبعة من النقد والاعتراض، فكلّفت مشيخة العقل جنبلاط و د. سامي مكارم بالردّ عليه. ولا يرى ناسك الشخروب في رسالته مبرّراً لهذه العاصفة النقدية. ولا يرى أي داعٍ لحجب المعرفة عن أناسّ وخصّ آخرين بها. فمن عرف الحقيقة عليه أن يهدي الآخرين إليها.

ورسالة نعيميّة ثالثة عن كتاب جنبلاط “ثورة في عالم الإنسان”. واللافت فيها قول شخروبيّ: “الناس كالقطعان، تتبع رعاتها إلى المرعى كما تتبعهم إلى المسلخ، شريطة أن لا تجفل فتدوس الرعاة”

إنها حال العامّة بالأمس واليوم وغداً.

ورسالة رابعة تقيّم كتاب جنبلاط “العلاج بعشب القمح”. وتظهر مؤلف مرداد حكيماً يوغيّاً أصيلاً يدعو إلى تغذية الفكر بحميد الأفكار والعواطف والمشاعر.

أما مقدمة نعيمه لديوان “فرح” الجنبلاطي فتُظهر مرونة صاحب الغربال في نقد الشعر، وتقبّل أشكاله الجديدة الثائرة على العمود التقليدي، والمتجاوزة نُظم القريض وأوزانه. فعندما ينبثق الشعر عن تجربة أصيلة، كما هي حال شاعر “فرح” فإن أشكال التعبير غير التقليدية لا يمكنها أن تشوّه أصالة الإبداع.

وينقل ب3/ف2 نصّاً عشقوتياً يحكي عن سهرة مع ميخائيل نعيمه تحدّث فيها عن جنبلاط والهند واليوغا. وكذلك عن الفرق بين اللذة والسعادة، وهو يظهر في ذلك تأثراً بالفكر الهندي.

وينهي ناسك الشخروب السهرة بالحديث عن كتاب له قيد الإعداد لم يكتمل ولم يرَ النور.

ويتبصّر ب3/ف2 في ما آلت إليه العلاقة النعيميّة-الجنبلاطية الوطيدة. فينقل روايتين عشقوتيّتين مهمّتين في هذا الصدد، ليطرح السؤال: هل يكون أن نعيمه وجنبلاط قد جمعتهما الهند وفرّقتهما الحرب؟! لماذا رفض الزعيم الاشتراكيّ أن يحيّد قصفه عن بيت ناسك الشخروب في بسكنتا ومكتبته، وهل كانت هذه الحادثة خاتمة العلاقة؟! إنها واحدة من تناقضات كمال بك التي أسهب المؤرّخ والباحث مجيد خدّوري في تحليلها.

ويبقى أن ثمة العديد من المشتركات بين المفكّرين، وهي جديرة بالتفحّص والدراسة، وما هذا المصنّف سوى خطوة في الطريق.

والفصل الثالث والأخير ب3/ف3: الحايك بقلميّ نعيمه وجنبلاط. يعرض نصوصاً للمفكّرين الصديقين في صديقهما المشترك المونسنيور الحايك.

النص الأول لنعيمه يقيّم فيه تجربة الحايك الشعرية في ديوانه “كهف الذكريات”، فيثني على إبداعاته. كيف لا، وكلاهما من مدرسة شعرية واحدة؟!

أما جنبلاط فيتوقّف عند تجربة الحايك وريادته في الحوار المسيحي الإسلامي. فيجد أن كتاب الحايك “المسيح في الإسلام” جديد في طرحه، ودود في لهجته، وناجح في تقريبه بين الفئتين، وبحثه في المهدي والمسيح مثل على ذلك. وفي كتاب جنبلاط الأخير “من أجل لبنان” شهادة وإشادة بالحايك، وعمله على توحيد المسيحية المشرقية، وتمايزها عن الغرب، وقربها من التصوّف الإسلامي. وكلمة جنبلاط الأخيرة هذه تُظهر عمق الأثر الذي تركه المونسنيور الماروني في صديقه الزعيم الاشتراكي الثائر على المارونية السياسية!

وينقل ب3/ف3 نصّاً عشقوتيّاً في الحايك وعلاقته بسيّد المختارة. فيروي الكاتب أن رؤيويّة الحايك كانت دائماً موضع إعجاب وتقدير الزعيم الاشتراكي. وأن كلا الرجلين ثائران علمانيّان، وأن المونسنيور كان في طليعة الكهنة حلفاء كمال بك. ويبقى تحذير الحايك صديقه السياسيّ من سوء المصير يرنرن في أذن مرافقه عشقوتي. لأن نبوءته صدقت، ووقع ما كان يخشاه!

ولم يجد الباحث للحايك نصوصاً مكتوبة في صديقه الزعيم الاشتراكي. ونقل عن بعض معارفه أسفه لتجاهل تيموفييف كاتب سيرة جنبلاط له.

والخلاصة فالعلاقة بين الرجلين المفكّرين جنبلاط والحايك كانت علاقة نموذجية يُبنى عليها الكثير. ومن شأنها أن تعلّم اللبنانيين والإنسان المعاصر عموماً دروساً في الحوار، وقبول الآخر المختلف. فليس الاختلاف في العقائد والانتماء بعائق للتقارب.

خاتمة

وختاماً يدرك الباحث أن ما بين دفّتي هذا الكتاب ليس سوى أمرين: 1-مدخلٍ إلى عالم كمال جنبلاط اليوغيّ، 2-وتمهيدلسيرته الفكرية/العرفانية.

1-فاليوغا لم تكن جانباً من فلسفة هذا المفكّر المبدع، بل هي لبّها وجوهرها، وهو القائل: «لا تتّفق اليوغا مع اكتشافات العصر فقط، بل تتجاوز أيضاً الحضارة الراهنة»([11])

إنها فلسفة اليوم إذاً والغد الذي صبا إليه بايازيد: فلسفة اختبارية، وأدب حياة.

سحرت الهند كمال بك لأن فلسفتها لمّا تزل حيّة ومُعاشة إلى اليوم. وسفراته إليها لم تكن وقوفاً على الأطلال كما هي حال الرحلة إلى اليونان ومصر مثلاً، بل كانت دوماً حافلة بلقاء حكماء أحياء يجسّدون هذه المعرفة العريقة القدم ويعيشونها. في الهند وجد ضالّته الكبرى، وهو يؤكّد ذلك، ويقول: «هذا التفسير للإنسان والكون والله هو الذي أبحث عنه في الهند. الحقيقة الواحدة الفريدة والمطلقة هي قاطرة كلّ شيء. لماذا في الهند؟ لأن الحكمة تدنّت في كلّ مكان إلا في الهند. فهي لا تزال البلد الوحيد الذي يمكن للمرء أن يرى فيه سقراط، أفلاطون، أو أفلوطين بلحمه وعظمه»([12])

وتجربة جنبلاط الفلسفية الهندوية اليوغية لمّا تزل أرضاً سخيّة معطاء…ولكنها كذلك غابة عذراء. وهذا المفكّر النابغة، ورغم الكمّ الهائل الذي كُتب فيه وعنه، لم يُدرس بعد من هذه الزاوية!

وما هذا المصنّف سوى بادرة، وخطوة أولى في هذه الطريق.

2-وسيرة كمال جنبلاط الفكرية/العرفانية لم تُكتب بعد كما يجب، وكما كُتبت سيرته السياسية. والسياسة لا تمثّل سوى جانب من نشاطه وشخصيّته. بل هو جانب ما كان ليختاره وفُرض عليه. يقول مقارناً بين اليوغا والعرفان الذي أحبّ، وبين ما هو مرغم عليه: «طبعاً أعظم حبّ في حياتي الشخص الذي تلقّيتُ منه الحقيقة، هو الشيخ أو المعلّم ، والذي تلقّيتُ الحقيقة الأخيرة بواسطته. وأقلّ شيء أُحبّه هو السياسة لأنها فُرضت عليّ فرضاً. جاءتني لأني تعاطيت بعض الأعمال أيام الحرب كتهريب القمح وتوزيعه على الناس. وعندما مات ابن عمّي اختارني الناس. كانت السياسة مصيبة عليّ وعلى الآخرين. هناك كلمة: السياسة مصيبة وتجربة. فالذي ينجح من حيث التجربة تلحقه المصيبة»([13])

وقد لحقت المصيبة سيد المختارة ولاحقته حتى أَلحَدَته القبر! والغريب أن معظم اهتمام الناس والباحثين بجنبلاط وسيرته لمّا يزل منصبّاً على هذا الجانب/المصيبة. ولا يزعم هذا السِفر أنه سيرة فكرية/عرفانية لبايازيد. حسبه أنه يسلّط أضواء كاشفة على جوانب من هذه السيرة تجلّت في علاقته باثنين من كبار مفكّري زمنه ووطنه: نعيمه والحايك. فهذا الثلاثي كان لقاؤه حواراً حقيقيّاً بين حضارات وديانات ثلاث: الهندوسية والإسلام والمسيحيّة. وقد جعل هذا اللقاء من لبنان أرض حوار الأديان، الذي يُطمح اليوم إليه، حقيقة واقعة، لا مجرّد مشروع وطموح. وقد وعى الزعيم الاشتراكي تماماً هذا الدور الذي من شأن وطنه أن يلعبه. فمن وصاياه: «علينا أن نُبصر من خلال التطوّرات النفسية والمادّية والشعبية الضخمة، أن روحاً جديدة بدأت تعصف بالكون، روح التحسّس بوحدة الجنس البشري على وجه هذه المسكونة الصغيرة، التحسّس بوحدة الإنسان. وبالتالي أن نسعى جهدنا لتتميم رسالتنا في المحيط العربي، وفي المحيط الأوسع بأن نكون في طليعة الذين يؤمنون بضرورة قيام المؤسّسات الحقوقية الدولية الكبرى، وتطوير الأمم المتّحدة وأنظمتها حفاظاً على مستقبل الإنسان، وصوناً للسلم وللتعاون في العالم»([14])

قدر هذا الوطن الصغير أن يكون أرض حوارٍ. فالحوار هو القاعدة التي بُني عليها، أما العنف والحرب فاستثناء…وهؤلاء الثلاثة الكبار: جنبلاط ونعيمه والحايك كانوا في لقائهم، ولا يزالون، منارات لنظرائهم ومواطنيهم ليتشبّثوا بوطنهم فسحة لقاء وحوار من شأنها أن تنقل العدوى إلى كلّ الجوار.

Q.J.C.S.T.B

باريس في 26/6/2018

[1] -المرّ، جورج متري، كمال جنبلاط اليوغا والدراسة، مقابلة معه في جريدة الجريدة، بيروت، 27/9/1962.

[2] -جنبلاط، كمال، مرآة الروح، المختارة/لبنان، الدار التقدّمية، ط1، 2010، ص104، نقلاً عن مقابلة أجراها موريس صقر من جريدة الأوريان الفرنسية بيروت في 24/1/1952.

[3] -الخرسا، غادة، كمال بك هل تريد أن تصبح رئيساً للجمهورية؟ مقابلة في صحيفة الديار/بيروت، 14/10/1974، نقلاً عن : جنبلاط، مرآة الروح، م. س، 182.

[4] -كتابه “في مسالك العرفان، على خطى هرمس الهرامسة”، ط1، الدار التقدّمية، 2011، مثلاً حافل بالاقتباسات من هذا الكتاب: ص10، 14، 18، وغيرها، وكذلك باقتباسات من كتاب “المنفرد بذاته” ص14، 20-21، وغيرها.

[5] -جنبلاط، كمال، الفلسفة واليوغا في بلاد الحكماء، تحقيق د. سوسن النجّار نصر، المختارة/لبنان، الدار التقدّمية، ط1، 2005، ص143.

[6] -صليبا، أ. د. لويس، الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني دراسة في فكر ميخائيل نعيمه، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2018، 440ص.

[7] -جنبلاط، كمال، كلمات وهّاجة، المختارة، لبنان، الدار التقدّمية، ط1، 2013، ص93.

[8] -جنبلاط، كلمات، م. س، ص102

[9] -جنبلاط، كمال، الإنسان والحضارة، المختارة/لبنان، الدار التقدّمية، ط1، 2007، ص231

[10] -جنبلاط، كلمات، م. س، ص11.

[11] -جنبلاط، مرآة الروح، م. س، ص63.

[12] -جنبلاط، الفلسفة واليوغا، م. س، ص156.

[13] -جنبلاط، مرآة الروح، م. س، ص59.

[14] -جنبلاط، كلمات وهّاجة، م. س، ص100.

دار بيبليون

دار بيبليون