مراجعة نقدية لكتاب فاروق يوسف “رسّامون من العالم العربي”/ منتدى المعارف، بقلم لويس صليبا

مقالة نشرت في مجلّة الأمن الصادرة عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بيروت، زاوية مكتبة الأمن/شباط- 2024/ بقلم أ. د. لويس صليبا

1-“رسّامون من العالم العربي”

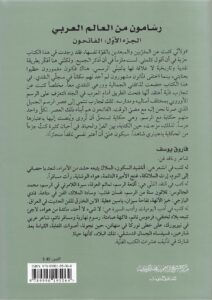

“رسّامون من العالم العربي، ج1: الفاتحون”، تأليف فاروق يوسف، صدر عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين ومنتدى المعارف في بيروت في 612ص بالألوان وتجليد فنّي فاخر.

كتاب موسوعي في فكرته وطموحه، وقد حوى الجزء الأوّل منه نحو سبعين سيرة فنّية لسبعين رسّاماً عربياً من جيل الأوائل. والمؤلّف شاعر وناقد عراقي مقيم في السويد. يقول في مقدّمته (ص9): “استطعتُ من خلال رحلاتي في مختلف أنحاء العالم العربي أن أتعرّف على عددٍ كبير من الرسّامين من أجيال مختلفة (…) والتقيتُ عدداً منهم في شوارع المدن الأوروبية أيضاً”. فهل يعني ذلك أنّه يتحدّث حصراً عن فنّانين عرفهم؟ بالطبع لا. فهو يؤكّد أن (ص9): “من لم ألتقِ بهم من الرسّامين كان أكبر عدداً ممّن التقيت”.

فأيّ معيارٍ اعتمد في خياره للأسماء التي يروي سيرتها الفنّية؟ عن ذلك يجيب (ص12): “في هذا الكتاب خضعتُ لذائقتي الجمالية، وورعي النقدي معاً”.

ولا ضير في أن يختار الناقد من الفنّانين من يراه جديراً بالدراسة لا سيما وأن: “عدد الرسّامين في العالم العربي لا يحصى، إنّهم أكثر ممّا نتصوّر” على حدّ قوله (ص9). وقد اتّبع في عرضه للأسماء تسلسلاً تاريخياً يستند إلى سنة ميلاد الفنّان، متوقّفاً في جيل من أسماهم “الفاتحون” عند 1935. (ص12). وممّا يؤكّده يوسف في خلاصات بحثه (ص9): “هناك رسّامون عرب وما من رسمٍ عربي”، وهي ملحوظة على قدرٍ كبير من الأهمّية، وجديرة بالتفكّر والنقاش.

وقبل أن ندخل في لعبة الأسماء ممّن اختار يوسف، نسوق بعض الملاحظات العامّة على عمل هذا الناقد.

كلّ الصور في هذا الكتاب الضخم، وبلا استثناء، تفتقر إلى تعليقات عليها، فلا نعرف لأيّة لوحة اسماً ولا تاريخاً ولا أيّة معلومة مهمّة أخرى، باستثناء أنّها من رسم الفنّان الفلاني كونها مدرجة في الفصل المخصّص له! وهو أمرٌ يضعف من قيمة الكتاب الفنّية والنقدية والتوثيقية، ويظهّر بعضاً من افتقار إلى الجدّية في العمل النقدي!

وإضافة إلى ذلك فبعض الصور ذات جودة ضعيفة وطباعتها واهية وغير واضحة مثل صور لوحات محمد راسم (ص63-72) ولوحات إيزاك فانوس (ص223-230) وغيرها. ما يعني أنّها مأخوذة عن مواقع على الإنترنت، وكان يحسن بالمؤلف اعتماد مصادر أخرى لها!! والناقد يتحدّث أحياناً عن لوحات ويصفها ولا نجد لها أثراً في الكتاب، مثل لوحة البورصة لمارغريت نخلة (ص132) وغيرها ممّا يضعف من قيمة أحكامه.

والكتاب عموماً ذو طابعٍ سردي يروي سيَر الفنّانين، ويطلق أحكاماً عامّة في فنّهم، بيد أنّه يفتقر إلى التحليل والقراءة النقدية للوحات، وهذا أساسٌ في العمل النقدي. وذلك رغم أن المؤلّف يقول (ص9): “لقد تعلمتُ من الرسّامين الحقيقيين الذين قُدّر لي أن ألتقي بهم وأرتبط بهم بصداقة متينة كيف أرى اللوحة”. فليته نقل لنا شيئاً ممّا تعلّم في هذا الصدد!!

ويفتقر هذا العمل أيضاً إلى التوثيق والمنهج الأكاديمي فلا هوامش بتاتاً فيه، ولا ذكر لمراجع وبيبلوغرافيا، رغم أنّ المؤلف، في كثير من الأحيان، يستشهد بنقّادٍ آخرين، ولكن من دون ذكر أيّ سندٍ!!

ورغم أن المؤلف أديب وشاعر، فكثيراً ما نجد جملاً ركيكة في نصّه، لا سيما وأنه يغالي في استخدام اسم الموصول ممّا يجعل جُمله طويلة ومملّة كمثل قوله عن هيلين الخال (ص302): “لتعود عام 1960 إلى بيروت في ما بعد (كذا) فنّانة برفقة زوجها يوسف الخال الذي كان قد أصدر مجلّة شعر التي كانت رائدة في تبنّي تحوّلات الشعر الحديث التي بدأت في العراق”.

والخلاصة في هذا الشأن فالكتاب تحفة فنّية رائعة، ولكن روعته تكمن غالباً في الشكل أكثر ممّا هي في المضمون: في طباعته البيروتية الأنيقة، وكذلك في تجليده الفاخر وجودة إخراجه وفي ما يوفّره من صور للوحات. أمّا سيَره فتتراوح من حيث المستوى والأداء، وبعضها، كمثل الفصل المخصّص لصليبا الدويهي (ف15: ص145-150) وغيره، لا يضيف شيئاً مهمّاً عمّا نجده عن الرسّام على الويكيبيديا وغيرها من مواقع الإنترنت!

بدوية برشة حبيب سرور

ونعود إلى لعبة الأسماء، ونحن، لضيق المجال، مضطّرون أن نفعل كما فعل المؤلّف، ونختار بالتالي بعضاً ممّا اختار.

يفتتح الناقد السلسلة الطويلة من الرسّامين العرب (ف1) باللبناني داود القرم (1852-1930) ويتلوه بلبناني آخر (ف2) هو حبيب سرور (1860-1938)، وهذا لوحده دليل على أسبقية اللبنانيين وريادتهم في الفنّ التشكيلي على مستوى العالم العربي بأسره.

وعن هذه الريادة تحديداً يقول (ص22): “انتقل داود القرم من رسوم الأديرة والكنائس إلى الرسوم الشخصية [بورتريه]، وهو ما فتح أمامه المجال لنيل شهرة عالمية في زمانه، من جهة صلته بالملوك والأمراء الذين رسمهم وعاش قريباً منهم سواء في أوروبا أو مصر أو الأستانة”.

وهنا يطرح الناقد السؤال ثم يقدّم جوابه (ص24): “هل كان داود القرم أوّل رسّامٍ عربي للصور الشخصية؟ على الأقلّ هذا ما أعرفه. غير أن من المؤكّد أن القرم كان أوّل فنّانٍ تشكيلي يشترك في معرضٍ دولي. حدث ذلك سنة 1889 في معرض فرساي بفرنسا”.

شهادة قيّمة ومُنصفة تأتي من ناقد غير لبناني، ومن هنا أهمّيتها.

وعن الرائد الثاني يقول يوسف (ص29): “قبل حبيب سرور لم يغادر الرسم في لبنان غُرف الكنائس والأديرة وقاعاتها. غير أن ما فعله حبيب سرور يتجاوز ذلك التحوّل الكبير في مفهوم الرسم حين نجح في تأسيس تقاليد فنّية، كان من أهمّ نتائجها ظهور جيلٍ من الرسّامين”.

لعب سرور إذاً دور المعلّم، وهنا تكمن ريادته وأهمّية موقعه في تاريخ الفن اللبناني والعربي (ص29): “ولو عرفنا أن من بين من درسوا على يدَيه فنّانين من نوع مصطفى فرّوخ، ورشيد وهبي وصليبا الدويهي، لأدركنا الأهمّية القصوى للدور التاريخي والفنّي الذي لعبه سرور وهو يؤسّس أوّل محترفٍ فنّي في لبنان”. ويؤكّد الناقد متابعاً: “كان محترفه أوّل مدرسةٍ لتعليم الرسم في لبنان”. ولبنان: “بلدٌ سينتقل إلى الحداثة في وقتٍ مبكر قياساً بمحيطه”

ريادة سرور ترتبط إذاً ارتباطاً عضوياً بريادة موطن الأرز الذي كان من أوائل البلدان العربية التي ستنفتح على الحداثة. أما حداثة سرور تحديداً فكانت تكمن في أنّه (ص33): “انفرد بقدرته الاستثنائية على أن يتحرّر من قوانين حرفة الرسم، وهو ما ألقى بظلاله على طريقته في تعليم الرسم، والتي ورثها عنه جيلٌ من الرسّامين كانوا روّاداً للحداثة الفنّية”.

ومن خلاصات دراسة الناقد لتجربة سرور (ص38): “اكتسب تلك الأهمّية من التعاليم التي حملها تلاميذه مثل وصايا ثمينة. فعن طريق تلك التعاليم التي تزاوج بين التمسّك بالحرفة والحنوّ على الخيال والتماس الطريق إلى الفنّ عن طريق الحرّية تغيّر الرسم في لبنان”

وبغضّ النظر عن التكرار “السمج” لعبارة طريق، يبدو هذا الحكم لنا مثاراً للتفكّر والتبصّر في التجربة السرورية. ويزداد حكم الناقد وضوحاً في خاتمة دراسته لهذا الفنّان (ص38): “كان حبيب سرور رائداً لحداثة فنّية لم يرَ نتائجها بنفسه”.

ومن جهتنا لا ننكر أن سرور رأى تباشير هذه الحداثة بل هو شارك بأعماله بولادتها. فبين لوحته للمرأة السجينة الناظرة إلى آفاق الحرّية (ص31) ولوحة تلميذه مصطفى فرّوخ الشهيرة “السجينان” صلة قرابة واضحة إن في وضعية كل امرأة أو في لهفة نظرتها إلى الخارج وغير ذلك من التفاصيل أو بالحري التعابير. وهذا لوحده دليل وازن ليس على أثره في تلامذته وحسب، بل وعلى مشاركته الفعلية في التوجّه نحو الحداثة.

السجينة بريشة حبيب سرور

ولن نستغرق في مناقشة آراء يوسف وأحكامه في تجربة سرور، بل نكتفي ختاماً بالقول إن الفصل الذي عقده لهذا الفنّان والرائد اللبناني قيّم وجذّاب إن من حيث لوحاته، أم من ناحية نصّه وطروحاته.

ويدرس ناقدنا باختصار شديد تجربة رسّام لبناني آخر (ف7: ص73-76) هو قيصر الجميّل (1898-1958). فيرى أنّه رسّام المرأة بامتياز ورسّام النساء الجميلات (ص74). ولا نرى أنّه قد جافى الحقيقة في حكمه هذا، لا سيما وأن الجميّل قال بنفسه: “أنا مصوّر المرأة، ففي بشرتها ما ليس في الزهر والثمر” (سلطان، مهى، الفن في لبنان، م. س، ص16).

وممّا يقول يوسف في هذا الصدد (ص73): “ما من امرأة رسمها قيصر الجميّل إلا وكتب لها أن تكون أيقونة للجمال، كما لو أنّه رسّام ساحرات”. وهو رأي في محلّه.

ونتابع مع المؤلّف تقييمه العام للتجربة القيصرية (ص74): “رسم قيصر الجميّل الحياة كما عاشها وأحبّها في مختلف تجلّياتها. وهو ما وهب الانطباعية طابعاً لبنانيّاً خاصّاً، لم يكن هناك أدنى تناقض بين لبنانيّته وانطباعيّته. كانا شيئاً واحداً”. وهذا ايضاً حكمٌ صائب. ويواصل الناقد تقييمه، فيقول (ص76): “أهدى الجميّل أبناء بلاده لبنان آخر هو لبنان الذي يقيم في جماله بعيداً عن كلّ ما هو مألوف في العادات اليوميّة”.

أجل فلبنان الساكن في عينيّ الجميّل وخياله هو لبنان المُحلّى والمجمّل، وهذا لا يعني هروباً من الواقع بل تزويقاً له وتحلية كما يزوّق الرسّام صفحات كتاب، أو يحلّي طاهٍ ماهر طَبقاً فيصير أطيب مذاقاً!

وختام الجولة النقدية في التجربة القيصرية (ص76): “رسم قيصر الجميّل كلّ ما كان يشكّل بالنسبة إليه مصدر متعة في النظر الذي ينتقل بالكائنات الواقعية إلى فضائها السحري. (…) كان الجميّل واحداً من أكبر الرسّامين المُتعَويين في تاريخ الرسم الحديث في العالم العربي”.

ولعلّه أنصفه بل حتى أصاب كبد الحقيقة في هذا الحكم فقيصر الجميّل (ص74): “عاش حياة باذخة مفتوناً برسم وجوه النساء الجميلات وقد أضفى الكثير من الجمال والرقّة على حياة اللبنانيين”.

أجل كان قيصر بالفعل رسّام المرأة ولا سيما رسّام العاريات، وقد استمتع بفنّه وأمتع في آن، فلا يُضيره ولن يخجل في قبره من أن يقال عنه أنه فنّان مُتعَوي أو أنّه واحد من كبار الفنّانين المُتعَويين العرب. بل سيكون هذا الحكم مدعاة فخر واعتزاز له ولوطنه الذي أحبّ.

ويرسم ناقدنا الملامح الأساسية لسيرة فنّان انطباعيّ بيروتي آخر هو عمر الأنسي (1901-1968). فيركّز على الحقبة الأردنية في حياته (1922-1927) حيث كان معلّم اللغة الإنكليزية للملك طلال جدّ الملك الحالي (ص88). وهي (ص86): “فرصة لم تُتَح للآخرين، مكّنت الأنسي من أن يكون رسّام الصحراء الوحيد. وهي صفة ربّما لم يكتسبها رسّام عربي آخر”.

كان الأنسي كما يظهر من سيرته مميّزاً في كلّ شيء، وليس في كونه رسّام الصحراء وحسب! فإحساسه المرهف ودماثته ولطفه كلّها مزايا انعكست في لوحاته. يقول ناقدنا في هذا الصدد (ص91): “كان عمر الأنسي واحداً من أكثر الرسّامين رقّة. لم تتميّز رسومه بصخبٍ لوني، بل كانت قريبة من التقشّف وإن لم تعتمده نهجاً”.

ويأتي الحكم الأخير لينصف الأنسي مسيرة وإرثاً لبنانيّاً وعربياً وموقعاً في الفنّ (ص92): “كان الأنسي حريصاً على أن يكون ابناً وفيّاً لبيروت، من خلال وفائه للأسلوب الانطباعي الذي تعرّف عليه في باريس، ووجد فيه ضالّته. (…) انطباع عمر الأنسي كان واحدة من أكثر لحظات الرسم في العالم العربي رقّة ورشاقة”.

وحكمٌ حيادي ونزيه كهذا لا بدّ من أن يُشكر هذا الناقد العراقي عليه.

ويولي ناقدنا تجربة مصطفى فرّوخ (1901-1957) عنايته (ف11: ص101-108). ويفتتح الحديث عنه بالقول (ص101): “لو أن تراث مصطفى فرّوخ يضيع، فإن جزءاً من لبنان يضيع معه. هو ذلك الجزء الأكثر نقاءً وذكاءً وسعادة”.

أجل، وقد لا يختلف اثنان على أن إرث فرّوخ جزء من أحلى ما في لبنان. ولمسة الفنّان تضفي حتى على القباحة جمالاً، أولم يتحدّثوا عن “جمال القبح”؟! ويتابع الناقد: “ترى لبنان في فنّ فرّوخ، غير أنّه ليس لبنان الواقع، بالرغم من أن الفنّان كان حريصاً على أن يرسم ما يراه بروح كلاسيكية. فرّوخ لم يخترع المشاهد التي رسمها، غير أنّه رسمها بشعور من يرغب في أن تبقى خالدة إلى الأبد”

إنّها عين الفنّان ولمسته وريشته وهي قادرة على إحداث هذا التحوّل المعجِز!

ويمضي المؤلّف شارحاً مقولته هذه (ص101): “لبنان الذي رسمه فرّوخ هو غير لبنان الذي نراه. ذلك صحيح. غير أن لبنانه لم يخن الواقع حين حاول الفنّان أن يستخرج من أعماق ذلك الواقع القوّة الشعرية التي ينطوي عليها”.

وهذا التمييز بين الواقع وما يكمن فيه من شاعرية وجمال وحده الفنّان قادر عليه. فنحن جميعاً نعيش في عالم ثنائي Un Monde Binaire كما يقول حكماء الهند. وفي كلّ نورٍ ظلمة، وفي كلّ ظلمة نور. وفرّوخ كان واحداً من المرهفين القادرين على رؤية الوجه الآخر للواقع وتظهيره في ما يرسم، ولذا (ص102): “رسم مصطفى فرّوخ لبنان كما لم يره أحد، وقد تكون لوحاته خير دليل للتعريف بالروح اللبنانية الكامنة”.

ويركّز الباحث على غزارة النتاج الفرّوخي، ولكن تبقى روحيّة هذا النتاج تفوق الكمّية أثراً وقيمة (ص104): “كان فرّوخ غزير الانتاج رغم أنّه غادر الحياة في سنّ الخامسة والخمسين، فقد ترك أكثر من خمسة آلاف لوحة. غير أن الأهمّ من ذلك يكمن في تركيز الفنّان على أن يحقّق هدفه الجمالي أن يكون الفن مصدراً لإعادة إنتاج الواقع”.

إعادة إنتاج الواقع هل هي تمويه على ما فيه من مرارة؟ لا يموّه الفنّان عندما يزوّق، لكنّه يركّز على تظهير الجمال. فلبنان الذي نلقاه في مسرحيّات الأخوين رحباني وأغانيهم هل هو لبنان الذي نعيشه؟ بالطبع لا. لكن يكفي هذه المسرحيّات فخراً بأنها نجحت بأن تشعرنا بنوستالجيا عميقة وحقيقية إلى ذاك اللبنان، وكذا لوحات فرّوخ ورفاقه. وهؤلاء لا يفوت الناقد ذكرهم (ص104): “بعد داود القرم وابنه جورج وحبيب سرور وخليل الصليبي الذين وقفوا في مقدّمة المشهد التأسيسي للفنّ في لبنان ظهر الجيل الذي أدّى دوراً عظيماً في التمهيد للحداثة الفنّية، وكان مصطفى فرّوخ وعمر الأنسي وقيصر الجميّل من أهمّ أبناء ذلك الجيل”.

ويعيد الناقد مراراً التأكيد على هذا التلاحم العضوي بين الفنّان ووطنه، ولكن مع تكرار مقولة أنّه رآه بمنظاره وظهّر الصورة التي رأى (ص105): “يمكنك أن ترى لبنان من خلال الاطّلاع على لوحات فرّوخ بتسلسلها التاريخي، ولكنه لبنان الذي رآه فرّوخ بعيني الشاعر الذي صبّ قوّة خياله في يد الرسّام”.

والخلاصة في هذا الشأن (ص106): “قد لا أكون مبالغاً حين أقول إنّه ما من رسّام عربي أحبّ بلاده من خلال الرسم مثل مصطفى فرّوخ”.

وهي خلاصة جديرة بالتفكّر والتبصّر: لبنان الناشئ كياناً في أيلول 1920 والذي واكب الفنّان البيروتي نشأته وما أثارت من اعتراضات ورفض ولا سيما عند أهل بيروت قد لقي من هذا الرسّام عينه كلّ هذه الحب والاهتمام!

ويختم الناقد بمقولة نوافقه عليها (ص108): “فرّوخ أعاد إنتاج صورة بلاده من خلال الرسم، وهي الصورة التي ستظلّ خالدة. فالفنّ يقول الحقيقة حين يعلو بالواقع ويربطه بالخلود”.

وننتقل مع المؤلف إلى التأمل في تجربة وسيرة ولوحات رسّامة لبنانية الأصل مولودة في الإسكندرية (ف13: ص125-134) هي مارغريت نخلة (12/10/1908-30/9/1977). وعنها يقول مفتتحاً الكلام (ص125): “هي واحدة من رائدات الفنّ في مصر”. ويشير إلى سرعة تأقلمها وتكيّفها مع البيئة: “أصولها اللبنانية لم تقف عائقاً بينها وبين الانغماس عميقاً في حياة المصريين، وهو ما انعكس على فنّها”. وهي إلى ذلك (ص125): “شهيدة الفنّ التي رسمت المسيح مصريّاً”.

ولكن لماذا شهيدة الفنّ؟ اغتالت تراثها أيدي الناهبين والطامعين ولم يبرد جثمانها بعد أن ماتت وحيدة في شقّتها بالإسكندرية، ثم على أيدي المسؤولين والمتخصّصين، بعدم الاكتراث والنسيان، ولم يبقَ اليوم غير القليل من لوحاتها في المتاحف وبعض الصور الفوتوغرافية (ص126). أعمالها الفنّية غابت بغيابها، فلم يبقَ أمام نقّاد الفنّ المصريين سوى أن ينعوها باعتبارها واحدة من شهداء الفنّ في مصر. (ص127).

يكفي أن تكون لبنانية أو مسيحية كي تقابَل “رسمياً” بالإهمال وعدم الاكتراث!! فكيف إذا جمعت بين الصفتَين معاً؟! تلك كانت حال شيخ الفلاسفة يوسف كرم (1886-1959) الذي درسناه في مصنّف سابق. (صليبا، لويس، من تاريخ الفلسفة المسيحية، ص263-319).

وعنها يقول الناقد مستخلصاً (ص134): “تلك الدقّة وذلك الانضباط كانا انعكاساً لرغبة الفنّانة في عدم تغليب الجانب الجمالي البحت على المعاني الروحانية التي ينطوي عليها فعل الرسم. مارغريت نخلة كانت ترسم بقوّة الأنثى عالماً يتسيّده الرجال”.

ونحن الآن مع الأسف مضطّرون أن نوقف رحلتنا الشيّقة عبر صفحات ولوحات هذا الكتاب الممتع! ورغم مآخذنا فهو مصنّفٌ موسوعي تحتاجه المكتبة العربية ويضمّ بين دفّتيه إرثاً نفيساً ولا بدّ من أن نتآزر كي نصونه من الضياع.

«»«»«»«»«»([1])

[1] –

دار بيبليون

دار بيبليون